Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

-

Upload

mohammed-kachai -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

Transcript of Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

1/8

1

DIFFICULTÉS EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

LE VERBE ALLER ET LES TERMINAISONS EN I C / IQUE

LES MÉTAMORPHOSES DU VERBE ALLER

Le verbe aller a une conjugaison difficile (trois radicaux : all -, ir -, v-), il peut être utilisécomme verbe, comme semi-auxiliaire et comme interjection. De plus, il peut être remplacé

par le verbe être et la distinction entre aller et venir pose parfois problème.

ORIGINE ET EMPLOI DU VERBE ALLER

« Le curieux mélange de trois radicaux différents dans la conjugaison de ce verbe (par ex :

vais, allons, irai) s’explique par la conjugaison de trois verbes distincts, dès l’époque

classique : ambulare, ire, vadere. Si la filiation est évidente pour les formes françaises

dérivant de ire (j’irai, j’irais, etc.) et de vadere (tu vas, ils vont, etc.) il reste à expliquer le

passage d’ambulare à « allons, allez », etc. Ces formes viennent en réalité de alare qui est une

forme raccourcie d’ambulare (marcher au pas), raccourci qui est dû à l’influence sur le verbe,

des commandements militaires, ordres brefs et criés de telle façon qu’on ne perçoit plus que

les syllabes accentuées. Ambulate ! (en avant, marche !) est ainsi devenu « alate ! » formant

de ambulare un nouvel infinitif alare. »1

Aller peut s’utiliser comme verbe de mouvement, comme semi-auxiliaire devant un infinitif

(pour former le futur proche) et aussi comme interjection :

- Cet été, j’irai en Grèce (verbe de mouvement).

- On ferait mieux de rentrer, il va pleuvoir (futur proche).

- Allez ! Arrête un peu (interjection).

Lorsqu’il s’agit d’un verbe de mouvement, le verbe aller peut être remplacé par le verbe être.

1 Mathieu-Rosay, J. : Dictionnaire étymologique. Marabout, 1983.

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

2/8

2

ALLER ET ÊTRE

Tu es déjà allé en Grèce ? – Oui, j’ai été à Athènes.

Le verbe aller serait tout à fait possible : Oui, je suis allé à Athènes. Le verbe être peut

remplacer le verbe aller , mais uniquement au passé (en général le passé composé) et avec un

complément de lieu. L’emploi du verbe être pour le verbe aller n’est pas possible au présent

ni au futur (le sens serait différent). A un autre temps du passé, comme l’i mparfait, les

énoncés n’auraient pas non plus le même sens : J’étais à Athènes (je me trouvais à Athènes) /

J’allais à Athènes (j’étais en train d’aller à Athènes). Mais l’emploi du verbe être est

éventuellement possible au conditionnel passé : Si j’avais eu le temps, j’aurais bien été ( serais

bien allé) à Athènes. Ainsi qu’au plus-que-parfait, particulièrement au discours rapporté au

passé :

Avant d’aller au théâtre, on avait été (était allés) au restaurant .

« J’ai été à Athènes. » Il m’a dit qu’il avait été (était allé) à Athènes.

Certains dictionnaires notent une différence de sens, une nuance sémantique 2 :

- Il est allé à Athènes (il n’est pas encore revenu).

- Il a été à Athènes (il en est revenu).

Cette distinction n’est possible qu’aux troisièmes personnes. Aux autres personnes, le sens

serait le même : Es-tu allé à Rome / As-tu été à Rome ?

D’autres considèrent que l’emploi du verbe être implique un séjour ( j’ai été à Athènes : je suis

resté, j’ai séjourné à Athènes) alors que le verbe aller peut n’exprimer qu’un court passage ( je

suis allé à Athènes : j’ai traversé Athènes, je suis passé par Athènes, j’ai visité Athènes). 3

Une différence stylistique ?

Quoi qu’il en soit, la distinction est plutôt stylistique. L’emploi du verbe être appartient plutôt

au français oral et celui du verbe aller au français standard. Ce qui se remarque

particulièrement lorsqu’un infinitif remplace le complément de lieu : Hier soir, je suis allé

voir un film. Hier soir, j’ai été voir un film (français familier). Toujours dans le registre du

français oral, familier, être remplace parfois obligatoirement aller aux temps composés

lorsque ce dernier est pris dans un sens figuré.

2 Comme le dictionnaire de l’Académie.

3 Un autre verbe peut aussi être utilisé, le verbe faire (avec le sens de visiter et uniquement au passé composé) :

Tu as fait la Grèce ? (Tu es allé en Grèce ? / Tu as été en Grèce ?). Mais avec certaines « destinations », ce

verbe peut aussi signifier participer à une guerre : faire l’Indochine, faire l’Algérie , faire le Vietnam.

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

3/8

3

Salut, Fabio, ça va ? – Je viens de passer un examen. – Et ça a été (ç’a été) ? 4

Cependant, en littérature classique, l’emploi du verbe être est tout à fait correct, comme le

montrent ces quelques exemples5 :

Je fus retrouver mon janséniste (Pascal). J’ai été à Rueil voir un malade (Molière). Mais

bientôt, je laissai là la bonne compagnie et fus me promener seul dans la foire (Rousseau).

On avait été cherché un pâtissier à Yvelot (Flaubert).

C’est l’inverse lorsque le verbe être remplace le verbe aller au passé simple dans l’expression

s’en aller : Il s’en fut est considéré comme plus littéraire que il s’en alla.

Une autre difficulté avec le verbe aller réside dans la confusion avec le verbe venir .

ALLER OU VENIR ?

L’emploi de « aller à, en, dans » et de « venir de, du, des » ne pose pas de problème. Aller

indique la direction et venir la provenance, l’origine : Fabio va à la bibliothèque (direction), il

vient d’Italie (origine). Mais le verbe venir peut aussi être suivi d’une préposition qui indique

une direction (à, en, chez, dans, etc.).

Fabio vient souvent travailler dans cette bibliothèque.

Fabio va souvent travailler dans cette bibliothèque.

Les deux phrases sont possibles, mais l’emploi du verbe aller ou venir dépend du contexte.

- Aller exprime un mouvement à partir du lieu où l’on est vers un autre lieu : Je suis

chez moi ; dans cinq minutes, je vais à la bibliothèque.

- Venir indique un mouvement en direction de l’endroit où l’on est : Je suis depuis deux

heures dans un café. Je viens souvent dans ce café.

S’il s’agit de la réponse à une question posée avec le verbe venir , les deux verbes (aller et

venir ) sont possibles.

Je serai à Paris pour un mois. Tu viendras me rendre visite ? – Oui, je viendrai / j’irai te

rendre visite.

Mais lorsqu’il s’agit de recommencer une action, le verbe aller n’est plus possible, il faut le

verbe retourner :

Je sors faire une course, je reviens dans un quart d’heure.

4 « C’est allé ? » serait impossible.

5 Cf. La nuance, dictionnaire des subtilités du français. A. Duchesne et Th. Leguay, Larousse, 1994, p. 35.

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

4/8

4

J’ai oublié mon téléphone portable au bureau, je retourne le chercher .

Aller et veni r , verbes d’accompagnement

Quand aller et venir ont le sens d’accompagner, la distinction ne dépend plus de l’endroit où

l’on est mais de la présence ou non des personnes qu’on accompagne.

- Venir est utilisé lorsqu’il s’agit d’accompagner un ou des interlocuteurs.

Nous allons au café. Vous venez avec nous ?

Je vais voir une exposition. Tu peux venir (avec moi) si tu veux.

Ça ne te gêne pas si je viens avec toi ?

- Aller est utilisé s’il s’agit d’accompagner quelqu’un (une ou plusieurs personnes) qui

ne sont pas des interlocuteurs.

Pierre et Luc partent au bord de la mer. J’ai envie d’aller avec eux.

Ton frère va faire les courses. Va avec lui, tu pourras l’aider à porter les sacs.

Dans le cas de réponse à une question portant sur l’accompagnement, Je viens est une phrase

possible, mais pas Je vais, il faut J’y vais 6.

Tu viens avec moi au cinéma ? – D’accord, je viens.

Tu vas avec elle au cinéma ? – Oui, j’y vais.

Au style indirect, lorsque les pronoms changent, venir peut devenir aller :

« Tu veux venir au cinéma avec moi ? » demande Audrey à Lucie. Audrey a demandé à

Lucie si elle voulait aller (venir) au cinéma avec elle.

Ces difficultés liées au verbe aller n’affectent pas que les étrangers s’il faut en croire la phrase

prêtée au grammairien Vaugelas sur son lit de mort (1650) : « Mes amis, je m’en vais ou je

m’en vas, l’un et l’autre se dit ou se disent »7. Voilà au moins une question ( je vais ou je

vas ?) que les étudiants étrangers n’ont plus à se poser. La langue, ça va, ça vient, allez !

6 « J’y viens » est grammaticalement possible, mais le sens est différent : J’y arrive, je vais en parler. Vous

n’avez pas abordé la question. – J’y viens.7 En français du XVIIème siècle, la forme je vas était jugée préférable à je vais (considérée comme provinciale

ou populaire).

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

5/8

5

LES TERMINAISONS EN I C OU IQUE ?

Certains mots qui se terminent par [ik] peuvent causer des hésitations lorsqu’il s’agit de les

écrire : « ic » ou « ique » ? La distinction entre finale masculine ( ic) et finale féminine (ique)

proposée par quelques manuels de français langue étrangère (public / publique, laïc / laïque)

n’est pas suffisante pour traiter le problème.

LES VERBES

Lorsqu’il s’agit d’une terminaison verbale il n’y a pas d’hésitation possible : iquer (astiquer ,

piquer , pratiquer , polémiquer , répliquer , revendiquer , etc.).

Elle pratique la natation.

S’il polémique avec toi, ne réplique pas !

LES NOMS

Les noms masculin en [ik] ne s’écrivent pas tous ic, mais tous les noms 8 qui se terminent en

ic sont masculins : l’alambic, l’arsenic, l’aspic, l e basilic, le bric à brac, le chic, le cric, le

déclic, le diagnostic, le flic, le fric, le laïc, le loustic, le mastic, le lombric, le pic, le plastic

(l’explosif), le porc-épic, le pronostic, le public, le tic, le trafic, etc.

L’arsenic est un poison souvent utilisé dans les romans d’Agatha Christie.

La police a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de drogue.

Les noms qui se terminent par -ique sont souvent féminins : l’ Afrique, la boutique,

l’électronique, la fabrique, la gymnastique, l’informatique, la linguistique, la logique, les

mathématiques (féminin pluriel), la musique, la physique, la plastique, la pratique, la

rhétorique, etc.

Pierre étudie la logique et les mathématiques à l’université.

Pour se détendre, il écoute de la musique ou fait de la gymnastique.

Ils peuvent, hélas, aussi être masculins : le cantique, l’élastique, le lexique, le moustique, le

Mexique, le Mozambique, le panégyrique, le pique-nique, le plastique, le portique, le

téléphérique, le tropique, le viatique, etc.

8 A l’exception de l’anglicisme aérobic (féminin)

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

6/8

6

Si tu vas au Mozambique, fais attention aux moustiques.

Avant de prendre le téléphérique, nous ferons un pique-nique.

Quelquefois, la terminaison change le sens : le plastic est un explosif et le plastique est une

matière susceptible d’être moulée, façonnée (un jouet en plastique) et. Souvent, le genre du

nom change aussi (la plastique est la sihouette d’une personne) 9 :

- Le basilic est une plante aromatique et la basilique est un édifice religieux (la

basilique Saint Pierre à Rome).

- Le chic est une élégance (avoir du chic) et la chique est un morceau de tabac que l’on

mâche.

- Le cric est un outil (qui sert à soulever) et la crique est une très petite baie (abriter un

bateau dans une crique).

- Le pic est un sommet (les pics des Alpes, les pics de pollution), la pique est un objet

pointu ou une allusion blessante (un coup de pique).

- Le tic est un geste, une attitude habituelle plus ou moins ridicules (avoir un tic de

langage), la tique est un parasite des animaux (le chien a des tiques).

Mais le laïc et la laïque gardent le même sens : personne (masculine ou féminine) qui ne fait

pas partie du clergé.

Dans les noms d’emprunts, d’autres graphies sont possibles :

- yque pour quelques rares noms d’origine grecque comme le triptyque,

- ick ou ik pour des noms d’origine anglaise : le beatnik , le brick , le derrick , etc.

- ik pour des noms d’origine russe : le bolchevik (mais l’adjectif est bolchevique : la

révolution bolchevique), le moujik , le spoutnik , etc. 10

Les prénoms suivent plus ou moins la règle des noms.

- Prénoms masculins en -ic : Eric, Cédric, Loïc, Ludovic, etc.

- Prénoms féminins en -ique : Angélique, Monique, Véronique, etc.

On peut aussi trouver un prénom masculin en -ique ( Dominique, masculin et féminin) et un

prénom masculin en -ic féminisé en -ique ( Frédéric / Frédérique) 11.

9 Quelquefois seul le genre change : le physique (aspect extérieur) et la physique (science)

10 Et aussi dans des mots d’emprunts d’origine non-européenne : le batik , le Sikh, le Tadjik .

11 Il y a aussi des prénoms en -ick dans des diminutifs d’origine bretonne ( Annick , Yannick ) ou d’origine

étrangère comme Patrick . La forme -ic peut apparaître dans un prénom féminin : Soizic, diminutif breton de

Françoise.

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

7/8

7

LES ADJECTIFS

Les adjectifs s’écrivent généralement -ique : algébrique, antique, authentique, botanique,

électronique, électrique, fantastique, héroïque, historique, identique, magnifique, nostalgique,

politique, scientifique, stoïque, sympathique, etc.

Que préfères-tu ? La symphonie héroïque de Beethoven ou la symphonie fantastique de

Berlioz ?

Ce roman historique n’est pas très authentique.

Lorsqu’un nom se termine par -ic, la forme de l’adjectif est en -ique (masculin ou féminin) :

- L’arsenic, l’acide arsénique.

- Le diagnostic, un signe diagnostique.

- Le laïc, l’enseignement laïque, un état laïque.12

- Le pronostic, un facteur pronostique, etc.

Les adjectif qui peuvent être substantivés ne changent pas de forme : l’océan atlantique,

l’ Atlantique, un boulevard périphérique, le périphérique, un raisonnement scientifique, un ou

une scientifique, un comportement sadique, un sadique, une époque romantique, un

romanique, etc.

Deux exceptions :

- Le nom public devient comme adjectif public (masculin) et publique (féminin) : Il y a

une école publique près du jardin public.

- L’adjectif chic est invariable : Ce sont des chic filles.

La presque totalité des adjectifs (masculins et féminins) est donc en -ique. Et pourtant les

formes adjectivales en -ic ne sont pas rares dans les productions écrites en français langue

étrangère. Faut-il y voir un transfert abusif de la règle -ic masculin / -ique féminin (qui ne

concerne que les noms) sur les adjectifs ? Ou un transfert de langue, des interférences entre

l’anglais (langue où la forme -ic est la seule possible pour les adjectifs) et le français ? Plus

probablement une confusion chez l’apprenant étranger en France entre l’orthographe française

et les nombreuses variantes anglicisées auxquels il est confronté (noms et adjectifs) :

fantastic, lyric, magic, technic, etc.

- Optic 2000 (leader de la distribution optique : verres de contact, lunettes, etc.),

12 Forme unique : laïc est un nom et non un adjectif.

-

8/19/2019 Lesclap_Difficultes1_cle0bb53d

8/8

8

- Lavomatic (laverie automatique),

- Cinéma classic (une chaîne de télévision),

- M6 Music (une émission de télévision),

- Les restaurants Panoramic, les hôtels Magnific,

- Le jardin des cultures Mosaïc, etc.

LES INTERJECTIONS ET LES ONOMATOPÉES

Elles s’écrivent avec -ic : chic, clic, couic, cric crac, hic, tic tac, etc.

Tu as le hoquet ? Tu n’arrêtes pas de faire hic.

Chic ! Il n’y a pas de cours demain.

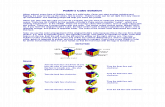

RÉCAPITULATIF

IC IQUE

Terminaisons de verbes je polémique , il répl ique

Noms masculins le décl ic , le publ ic le lexique , le moust ique

Noms féminins la logique , la musique

Prénoms masculins Er ic , Ludovic exception : Dominique

Prénoms féminins Monique , Véronique

Adjectifs exceptions : publ ic , chic ant ique , sympathique

Interjections et onomatopées chic , couic , hic , cl ic

Mis à part quelques rares exceptions (les adjectifs chic et public, le prénom Dominique), la

difficulté provient de la présence, dans les noms masculins, des deux terminaisons possibles.

Certaines grammaires considèrent que les terminaisons en -ique sont limitées et constituent

des exceptions. Mais à une quinzaine de mots masculins (toujours substantifs), il faut ajouter

les très nombreux adjectif substantivés : un antibiotique, un automatique (pistolet), un

critique, un ecclésiastique, un domestique, un fanatique, un Germanique, un hérétique, un

mystique, un scientifique, etc. L’effort ne doit donc pas porter sur la distinction masculin /

féminin ( public / publique, laïc / laïque, Frédéric / Frédérique sont des emplois atypiques),

mais sur la possibilité des terminaisons -ic et -ique dans les noms masculins.

Jean-Michel Robert, UPJV, LESCLAP