Jurnal Perikanan dan Lingkungan Vol. 1 No. 1 Mei 2012

-

Upload

rama-imhere -

Category

Documents

-

view

69 -

download

1

description

Transcript of Jurnal Perikanan dan Lingkungan Vol. 1 No. 1 Mei 2012

-

Alfiandri, Harahap, SR.

2012:1 (1)

Kajian Kualitas Air di Sekitar Penambangan Pasir Laut

Dusun Sungai Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat

Kabupaten Bengkalis

Alfiandri Alumni Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Riau

dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan Kabupaten Bengkalis

Syaiful Ramadhan Harahap Dosen Tetap Program Studi Budidaya Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas

Islam Indragiri Tembilahan

Study of Water Quality around The Sea Sand Mining at Dusun Sungai Injap

Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat District of Bengkalis

Abstract

The research on water quality assessment around the sea of sand mining from

Dusun Sungai Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat District of Bengkalis

was carried out for three months (June to August 2011) using the survey method.

Results showed that sand mining activities have an impact on water quality

degradation based on the concentration parameter Brightness, Turbidity, TSS and

Heavy Metals (Pb and Zn) which are not in accordance with quality standards

Kep.Men.LH. No. 51 Tahun 2004. While the parameters of temperature, pH, COD

and BOD5 was still at the threshold established quality standards. These results

show that the sea sand mining activities have resulted in contamination in the

surrounding waters of Dusun Sungai Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat

District of Bengkalis. Required effort and control of marine sand mining activities

of Local Government and the Office concerned, given the impacts of marine sand

mining activities can be very harmful to people's lives around. The discovery of

the concentration of heavy metals (Pb and Zn) in excess of standard quality and

are very dangerous both for ecological and aquatic biota as well as very

dangerous to the health of people who consume marine life that has been

contaminated heavy metals.

Keywords: mining activity, marine sand, water quality, heavy metal.

-

PENDAHULUAN

Pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang bersifat tidak dapat

pulih (non renewable resource) yang telah lama dimanfaatkan dan akhir-akhir ini

menjadi hal penting baik pada skala nasional maupun daerah. Pasir laut adalah

bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak

mengandung unsur mineral golongan A atau B dalam jumlah yang berarti ditinjau

dari segi ekonomi pertambangan (Keppres No. 33 Tahun 2002).

Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari daratan dan pulau, serta

kawasan perairan cukup luas. Potensi yang terkandung di kawasan perairan dan

kelautan Kabupaten Bengkalis sangat melimpah, diantaranya sektor perikanan

dan sumber daya alam (SDA) seperti migas dan sumber mineral lainnya seperti

pasir laut. Pada dasarnya potensi ini menjadi penopang perekonomian masyarakat

Kabupaten Bengkalis, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan

hidupnya dari sektor kelautan dan perairan.

Potensi pasir laut yang ada di Kabupaten Bengkalis di antaranya terdapat

di perairan Pulau Rupat terutama di Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat

Utara dengan potensi cadangan sebesar 105.575.000 m3 untuk pasir laut dan

5.026.000 m3 untuk pasir pantai (Distamben Kabupaten Bengkalis, 2009). Potensi

pasir laut dengan jumlah yang besar tersebut sebagian besar terdapat di kelurahan

Tanjung Kapal Kecamatan Rupat dengan besaran potensi sebesar 42.000.000 m3

atau sebesar 39,78% dari potensi cadangan pasir laut di Pulau Rupat (Bappeda

Kabupaten Bengkalis, 2010). Potensi pasir laut yang besar ini belum digali

secara maksimal, hanya baru sebatas penambangan secara tradisional oleh

masyarakat pesisir di kawasan itu dengan sitem sedot menggunakan pompa

Domfeng dengan jumlah penambang berdasarkan mesin Domfeng yang

digunakan yaitu sebanyak 9 orang (Distamben Kabupaten Bengkalis, 2009).

Pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya alam (SDA) berupa pasir

laut ini harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

Mengingat selama ini pengelolaan SDA terkadang mengabaikan aspek

berkelanjutan dan dampak lingkungan. Akibatnya, menimbulkan degradasi mutu

lingkungan yang berlangsung dalam waktu yang lama yang tentu saja akan

menjadi harga mahal yang harus dibayar sebagai implikasi dari

eksploitasi/penambangan pasir tersebut. Karena tidak dipungkiri akibat

penambangan pasir laut yang tak terkendali, telah berpengaruh terhadap

kerusakan lingkungan dan ekosistem biota laut.

Aktivitas penambangan pasir laut di Rupat saat ini menimbulkan dilema,

dari aspek ekonomi, masyarakat pesisir berupaya meningkatkan taraf hidup

dengan cara menambang pasir. Tetapi sebaliknya jika dilihat dari sudut pandang

aspek lingkungan, aktivitas penambangan pasir sangat berpotensi menurunkan

kualitas perairan dan kerusakan ekosistem (biota) laut.

-

Kekhawatiran akan menurunnya kualitas perairan dan terdegradasinya

ekosistem akibat dampak penambangan pasir laut ini sangat beralasan mengingat

aktivitas penambangan pasir laut di kawasan Kepulauan Riau (Kepri) beberapa

waktu lalu, mengakibatkan menurunnya kualitas air baik secara fisika, kimia

maupun biologi, berkurangnya daerah penangkapan ikan dan hilangnya gugusan

pulau-pulau kecil.

Penambangan pasir laut menghasilkan debu-debu halus yang disebut debri

dan akan mengikuti arus laut. Debri bisa berkelana hingga 20-30 mil jauhnya dan

dapat menutupi terumbu karang, serta mengganggu kehidupan biota laut. Jelas

sekali dampak debri ini pada hutan bakau, garis pantai, dan keberlangsungan

terumbu karang. Jika terumbu karang rusak, dampaknya langsung ke populasi

ikan dan akan berpengaruh pada pendapatan nelayan. Kerusakan paling nyata

pada penambangan pasir laut di pulau Rupat adalah terjadinya abrasi pantai dan

kekeruhan air laut. Terjadinya abrasi akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan

populasi hutan bakau serta hilangnya daerah asuhan ikan. Sementara itu,

meningkatnya kekeruhan akan menyebabkan bermigrasinya populasi ikan dan

rusaknya ekosistem terumbu karang (Delinom, 2004).

Mengingat besar dan luasnya kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari

kegiatan penambangan pasir laut di Rupat Kabupaten Bengkalis, maka diperlukan

sebuah kajian untuk mengetahui parameter apa saja yang telah mencemari

perairan sekitar kegiatan penambangan pasir laut di perairan Dusun Sungai Injap

Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat sehingga dapat diketahui status kualitas

perairan di sekitar lokasi penambangan pasir laut di perairan Dusun Sungai Injap

Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat ditinjau dari parameter fisika dan kimia

perairan.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memberikan gambaran dan

informasi tentang dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan

pasir laut di perairan Dusun Sungai Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat

Kabupaten Bengkalis dengan cara mengidentifikasi parameter apa saja yang telah

mencemari perairan sekitar kegiatan penambangan pasir laut di perairan Dusun

Sungai Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sehingga

diketahui gambaran mengenai status kualitas perairan di sekitar lokasi

penambangan pasir laut di perairan Dusun Sungai Injap Kelurahan Terkul

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis ditinjau dari parameter fisika dan kimia

perairan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni hingga Agustus 2011 di perairan

Dusun Sungai Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat. Dusun Sungai Injap

Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat dipilih sebagai lokasi penelitian karena

memiliki potensi pasir laut yang sangat besar yaitu 42 juta m3 atau sebesar

39,78% dari total potensi pasir laut yang ada di Pulau Rupat. Besarnya potensi ini

-

tentu saja memicu kegiatan penambangan pasir laut yang saat ini telah dilakukan

masyarakat sekitar yang jumlahnya cenderung terus bertambah, sehingga

dikhawatirkan dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas perairan disekitar

Pulau Rupat.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air, sampel sedimen

pasir, aquades, H2SO4 pekat, larutan hydrogen peroksida (H2O2), HNO3, HgCl,

dan HCl larutan standar Pb dan Zn.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua) yaitu : 1) alat yang

digunakan dalam pengambilan dan pengukuran sampel di lapangan (in situ), 2)

alat yang digunakan untuk analisis sampel di laboratorium (ex-situ). Alat yang

digunakan dalam pengambilan dan pengukuran sampel in situ meliputi: GPS

(Global Positioning System) merek Garmin untuk menentukan posisi stasiun

pengamatan, pH meter merek Scott and myron L Multimeter II untuk mengukur

derajat keasaman, thermometer raksa untuk mengukur suhu, secchi disk untuk

mengukur kecerahan, Secci disk untuk mengukur kecerahan, kertas label,

kemmerer water sampler kapasitas 1 liter untuk media penyimpanan air sampel

dan coolpack sebagai media pendingin untuk menyimpan botol sampel yang berisi

sampel air guna di analisis di laboratorium (ex-situ). Sedangkan alat yang

digunakan untuk analisis sampel di laboratorium meliputi : gelas ukur, gelas

beaker, pipet tetes, Freezer, timbangan analitik, alat pemanas (hot plate), labu

takar, oven Atomic Adsorbtion Spectroscopy (AAS) merek Perkin Elmer 3110,

buret untuk titrasi, shaker dan pengaduk.

Analisis ex-situ untuk parameter fisika dan kimia dilakukan di Laboratorium

Ekologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.

Sedangkan untuk sampel logam berat dilakukan di laboratorium jurusan Ilmu

Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.

Prosedur Penelitian

Pengambilan sampel parameter fisika, kimia perairan ditetapkan secara purporsive

(sengaja) dengan frekwensi pengambilan sampel sebanyak 1 (satu) kali ulangan

pada 6 titik sampel yang terdiri atas 5 stasiun sampling kualitas air laut

permukaan dan 1 stasiun sampling sedimen dasar. Pengambilan sampel air laut

permukaan lebih diarahkan pada pusat-pusat kegiatan penambangan pasir di

perairan. Sampel air yang diambil mengacu pada SNI 6989.57:2008 tentang

Metoda Pengambilan Air Permukaan. Lokasi sampling adalah sebanyak enam (6)

lokasi yang dianggap dapat mewakili hasil penelitian ini dengan keadaan yang

sebenarnya, yaitu St. 1 (berada di muara), St. 2 (di perairan laut 200 meter dari St. 1 lokasi penambangan pasir laut), St. 3 (di perairan laut 200 meter dari St. 2 lokasi penambangan pasir laut), St. 4 (di perairan laut 400 meter dari St. 3), St. 5 (badan sungai 800 meter dari St. 4) dan St. 6 (Sedimen yang terdapat di pantai tempat penimbunan Pasir Laut). Untuk melihat keterkaitan antara prameter

pencemar pada sedimen pasir dengan yang terdapat di perairan maka pada stasiun

2, 3 dan 4 yang merupakan pusat kegiatan penambangan pasir diambil juga

sampel sedimen pasir.

-

Pengambilan sampel dilakukan pada sekitar pukul 9.00 hingga 11.00 WIB dimana

rentang waktu tersebut intensitas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan

cenderung tinggi. Selanjutnya untuk pengamatan suhu, kecerahan, pH dilakukan

langsung di lokasi sampling (in situ). Sedangkan sampel untuk parameter

kekeruhan, TSS, BOD5, COD, logam berat Fe, Pb dan Zn dibawa ke laboratorium

untuk dianalisis (ex-situ).

Untuk mengatahui kondisi kualitas perairan Selat Rupat disekitar kegiatan

penambangan pasir Dusun Sungai Injap, data-data yang diperoleh dibandingkan

dengan baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun

2004 tentang Baku Mutu yang diperuntukkan untuk biota laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter lingkungan yaitu pengukuran kualitas air di sekitar kegiatan

penambangan pasir laut Dusun Sungai Injap yang dilakukan, meliputi parameter

fisika, kimia dan logam berat. Parameter yang diukur antara lain Suhu,

Kecerahan, Kekeruhan, TSS, pH, COD BOD5, logam berat (Fe, Pb dan Zn). Baku

mutu menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004

untuk kehidupan organisme akuatik. Namun akibat kerusakan sensor AAS untuk

parameter Fe maka pada penelitian ini logam Fe tidak terdeteksi. Hasil

pengukuran kualitas air dan sedimen pada masing-masing lokasi penelitian

disajikan pada pada Tabel 1 dan 2.

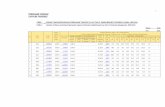

Tabel 1. Kualitas Air Perairan Dusun Sungai Injap Sekitar Kegiatan

Penambangan Pasir

Parameter Satuan Stasiun

Rerata Baku

1 2 3 4 5 Mutu*)

I. Parameter Fisika

Suhu 0C 30 30 30 30 30 30 28-32

Kecerahan Cm 60 50 50 65 70 59 300

Kekeruhan NTU 15 16 16,5 14,4 13 14,98

-

Tabel 2. Logam Berat yang Terkandung dalam Sedimen Pasir Dusun

Sungai Injap

No Parameter Satuan Stasiun

Rerata Baku

Mutu*)

2 3 4 6

1 Pb mg/L 0,0663 0,0694 0,0661 0,05888 0,0434 0,008

2 Zn mg/L 0,3231 0,3572 0,3124 0,2953 0,2147 0,05

Keterangan : *)

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004

tentang Baku Mutu yang diperuntukkan untuk biota laut

Berdasarkan hasil analisa dari parameter fisika, kimia dan logam berat perairan

dan sedimen pada masing-masing stasiun pengamatan maka dapat diperoleh

gambaran bahwa perairan Dusun Sungai Injap di sekitar lokasi kegiatan

penambangan pasir laut telah mengalami penurunan kualitas perairan yang relatif

besar bila merujuk pada Kep.Men.LH. No. 51. Tahun 2004 tentang baku mutu

untuk kehidupan biota laut. Hal ini terlihat dari beberapa parameter yang

kandungannya masih terlalu tinggi, melebihi batas kadar maksimum yang

diperbolehkan. Parameter kualitas air yang tidak memenuhi ataupun melampaui

baku mutu berdasarkan Kep.Men.LH. No. 51. Tahun 2004 di perairan Dusun

Sungai Injap adalah parameter fisika berupa Kecerahan, Kekeruhan, TSS dan

parameter kimia berupa DO dan Logam Berat (Pb dan Zn).

Penurunan kualitas perairan pada masing-masing stasiun pengamatan relatif

berfluktuasi antara stasiun yang satu dengan stasiun lainnya. Kecuali untuk

parameter suhu yang menunjukkan nilai yang seragam yaitu 300C. Seragamnya

suhu dalam penelitian ini tidak terlepas dari sifat laut tropik yang memiliki massa

air permukaan yang cenderung hangat yang disebabkan oleh adanya pemanasan

yang terjadi secara terus menerus sepanjang tahun. Pemanasan tersebut

mengakibatkan terbentuknya stratifikasi di dalam kolom perairan yang disebabkan

oleh adanya gradien suhu. Berdasarkan gradien suhu secara vertikal di dalam

kolom perairan, Wyrtki (1961) menyatakan bahwa suhu permukaan perairan atau

disebut juga lapisan permukaan tercampur pada laut tropik akan cenderung

membentuk lapisan yang homogen. Hal ini analog dengan proses pengambilan

sampel air untuk parameter suhu yang dilakukan pada permukaan perairan. Selain

itu waktu pengukuran parameter suhu perairan yang dilakukan pada kisaran waktu

yang hampir sama yaitu antara pukul 09.00 11.00 wib juga sebagai faktor penyebab seragamnya suhu pada seluruh stasiun penelitian. Stasiun penelitian

yang terletak pada lintang yang sama, sehingga menyebabkan radiasi yang

diterima perairan sama di setiap stasiunnya juga merupakan faktor lainnya yang

menyebabkan keseragaman suhu perairan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dahuri

et al dalam Purba (2005) yang menyatakan bahwa suhu perairan sangat

dipengaruhi oleh radiasi matahari dan posisi matahari serta letak geologis, kondisi

awan, proses interaksi air dan udara, kenaikan panas, penguapan dan hembusan

angin.

Kemungkinan adanya pengaruh dari kegiatan penambangan pasir terhadap

keseragaman suhu dan relatif tingginya suhu permukaan perairan pada setiap

-

stasiun penelitian dapat dilihat dari nilai tingginya nilai kekeruhan dan TSS dan

rendahnya kecerahan perairan. Tingginya nilai kekeruhan dan TSS dapat

menyebabkan intensitas cahaya matahari tidak dapat menembus badan air dan

hanya terkonsentrasi pada lapisan permukaan sehingga cenderung menyebabkan

suhu lapisan permukaan menjadi lebih tinggi. Karena suhu perairan yang relatif

tinggi juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik yang berasal dari

kegiatan manusia berkaitan dalam hal ini yaitu kegiatan penambangan pasir.

Karakteristik lokasi penelitian yang merupakan Selat yang relatif luas juga

sebagai faktor pendorong terjadinya keseragaman suhu pada seluruh stasiun

pengamatan. Hal ini didukung oleh pendapat Lapan (2003) yang menyatakan

bahwa perairan yang relatif luas seperti selat cendrung memiliki suhu yang lebih

tinggi dibandingkan dengan perairan sempit seperti sungai atau muara sungai

karena interaksi perairan sempit dengan daratan lebih kuat daripada perairan luas.

Hal ini analog dengan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan di Selat Rupat

yang relatif luas yaitu disekitar daerah penambangan pasir.

Kecerahan pada setiap stasiun penelitian berkisar antara 50 70 cm. Dengan kecerahan terendah terdapat pada stasiun 2 dan 3 sedangkan kecerahan tertinggi

terdapat pada stasiun 5. Rendahnya nilai kecerahan pada stasiun 2 dan 3 sangat

terkait erat dengan kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan, dimana

stasiun 2 dan 3 merupakan stasiun yang berada pada lokasi penambangan pasir

laut. Sedangkan rendahnya nilai kecerahan pada stasiun 1 lebih disebabkan oleh

transport sedimen dari hulu menuju hilir yang dibawa oleh sungai yang terdapat di

Dusun Sungai Injap. Hal ini disebabkan oleh lokasi stasiun 1 yang berada pada

muara sungai Dusun Sungai Injap. Dimana pada muara sungai terjadi proses

turbulensi (pengadukan) antara air yang berasal dari daratan dengan air yang

berasal dari laut yang menyebabkan rendahnya nilai kecerahan pada stasiun 1. Hal

ini juga dapat dilihat dari tingginya nilai kekeruhan dan TSS di kedua stasiun ini.

Proses penyedotan pasir laut yang dilakukan akan menyebabkan terjadinya

pengadukan substrat dasar/sedimen sehingga terjadi suspensi substrat ke dalam

kolom air. Nilai kecerahan pada lokasi penelitian akan berangsur-angsur tinggi

sejalan dengan semakin jauhnya lokasi kegiatan penambangan pasir dengan lokasi

pengambilan sampel seperti yang terlihat pada stasiun 5.

Kecerahan sangat berkaitan erat dengan sinar matahari dan mempunyai arti

penting dalam hubungannya dengan beraneka gejala termasuk penglihatan,

fotosintesis dan pemanasan. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi

kehidupan jasad hidup di perairan. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh

tumbuhan air untuk proses asimilasi. Terganggunya proses fotosintesis dan

asimilasi dari tumbuhan air akan menyebabkan terganggunya produktifitas primer

perairan yang tentunya juga akan berdampak kepada hilangnya sumber energi dari

biota laut. Hilangnya sumber energi akan berdampak pada hilangnya sumberdaya

biota disekitar kegiatan penambangan pasir yang tentunya akan merugikan

perekonomian masyarakat nelayan dan hilangnya sumber asupan gizi masyarakat.

Bila merujuk pada Kep.Men.LH. No. 51. Tahun 2004 tentang pedoman baku

mutu air laut untuk biota, kecerahan yang diinginkan adalah lebih besar dari 3 m.

-

Maka kecerahan perairan diseluruh lokasi pengamatan tidak memenuhi baku mutu

untuk produktifitas biota.

Perairan Dusun Sungai Injap sekitar kegiatan penambangan pasir secara kasat

mata terlihat berwarna kuning kecokelatan dan cenderung keruh. Air yang keruh

lebih disebabkan adanya padatan tersuspensi dalam jumlah yang tinggi. Hal ini

sebagai akibat adanya proses pengadukan sedimen dasar perairan akibat kegiatan

penambangan pasir. Hal ini dapat dilihat dari tingginya nilai kekeruhan dan TSS

pada stasiun 2, 3 dan 4 yang merupakan pusat kegiatan penambangan pasir laut.

Selain itu tingginya nilai kekeruhan dan TSS yang tinggi juga disebabkan oleh

transport sedimen dari hulu menuju hilir yang dibawa oleh sungai yang terdapat di

Dusun Sungai Injap . Hal ini dapat dilihat dari tingginya nilai kekeruhan dan TSS

pada stasiun 1, yaitu muara Sungai Dusun Sungai Injap. Proses turbulensi

(pengadukan) antara air yang berasal dari daratan dengan air yang berasal dari laut

di sekitar muara juga menjadi faktor penyebab tingginya nilai kekeruhan dan TSS

pada stasiun 1. Pada saat pasang maupun surut, terjadi pertemuan dua massa air

yang berbeda dan saling mendesak. Hal ini berdampak pada terjadinya turbulensi

yang dapat menyebabkan terjadinya proses percampuran dua massa air yang

berbeda salinitasnya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan nilai

kekeruhan dan TSS mulai dari lokasi sampling disekitar kegiatan penambangan

pasir laut dan muara sungai (stasiun 1 sampai 4) dengan stasiun yang berada jauh

dari kegiatan penambangan (stasiun 5).

Kekeruhan pada seluruh stasiun penelitian menunjukkan angka yang relatif tinggi

yaitu berkisar antara 13 16,5 NTU. Kekeruhan tertinggi terdapat pada stasiun 3 yang merupakan stasiun yang paling dekat dengan kegiatan penambangan pasir

laut Dusun Sungai Injap. Sedangkan kekeruhan terendah terdapat pada stasiun 5

yang merupakan stasiun yang terjauh dari lokasi penambangan dan merupakan

stasiun yang memiliki kedalaman yang paling dalam dibandingkan stasiun-stasiun

penelitian yang lain. Bila merujuk pada baku mutu parameter kekeruhan menurut

Kep.Men.LH. No. 51. Tahun 2004, maka kekeruhan perairan belum memenuhi

baku mutu yang ditetapkan yaitu lebih kecil dari 5 NTU. Tingginya nilai

kekeruhan pada stasiun 3 analog dengan tingginya nilai TSS dan berbanding

terbalik dengan kecerahan pada stasiun ini. Dimana nilai TSS pada stsiun 3 ini

mencapai 93 mg/L sedangkan kecerahan perairan hanya 50 cm. Tingginya nilai

kekeruhan pada seluruh stasiun pengamatan sangat terkait erat dengan kegiatan

penyedotan dan pencucian pasir laut dilokasi penambangan. Seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya proses penyedotan pasir laut dengan menggunakan mesin

domfeng telah menyebabkan terjadinya pengadukan substrat dasar dan tersuspensi

ke dalam tubuh perairan. Proses pencucian pasir yang dilakukan di atas kapal

pengumpul juga memperparah kekeruhan perairan. Dimana sisa air proses

pencucian akan kembali masuk ke dalam perairan bersama substrat yang

dibawanya. Selain itu kegiatan bongkar muat di pelabuhan Dumai dan intensitas

pelayaran yang tinggi juga mempengaruhi dan memberikan kontribsi terhadap

tingginya tingkat kekeruhan yang terjadi di Selat Rupat. Secara visual kekeruhan

disekitar perairan Dusun Sungai Injap dapat dilihat dari warna perairan yang

kuning kecoklatan dan cenderung bertekstur kasar. Sehingga dapat dipastikan

-

tingginya nilai kekeruhan pada perairan dominan disebabkan oleh kegiatan

penambangan pasir.

Kekeruhan yang tinggi tentunya akan menghambat intensitas cahaya matahari ke

dalam perairan yang kemudian akan mengganggu proses fotosintesis dan asimilasi

oleh produsen primer perairan. Terganggunya proses fotosintesis tidak hanya

berpengaruh terhadap produktifitas primer perairan bahkan bisa berdampak

kepada kematian biota secara massal akibat kekurangan oksigen akibat

terganggunya proses fotosintesis. Kematian biota secara massal tentunya tidak

hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga berdampak pada ekologi akibat

terganggunya rantai makanan.

Analog dengan kekeruhan, nilai TSS pada seluruh stasiun pengamatan tergolong

sangat tinggi yaitu berkisar 85 93 mg/L. Sama dengan parameter lainnya, nilai TSS tertinggi terdapat di stasiun 3 yaitu 93 mg/L. Sedangkan nilai TSS terendah

terdapat di stasiun 5 yaitu 85 mg/L. Nilai TSS pada seluruh stasiun pengamatan

dapat dipastikan berasal dari kegiatan penambangan pasir laut di perairan Dusun

Sungai Injap. Hal ini dapat dibuktikan secara visual dan fisik, dimana apabila kita

memasukkan tangan ke dalam perairan akan terasa butiran-butiran pasir halus

dengan warna air kecoklatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Effendi (2003)

yang menyatakan bahwa Padatan tersuspensi total (total suspended solid) adalah

bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 m) yang tertahan pada saringan millipore

dengan diameter pori 0,45 m. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-

jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang

terbawa ke badan air. Berangsur-angsur semakin rendahnya nilai TSS seiring

dengan semakin jauhnya lokasi stasiun penelitian dengan lokasi penambangan

pasir laut juga menjadi bukti bahwa kegiatan penambangan pasir laut telah

berdampak pada penurunan kualitas lingkungan terutama parameter TSS.

Merujuk pada baku mutu Kep.Men.LH. No. 51. Tahun 2004 untuk parameter

TSS. Maka nilai TSS untuk seluruh stasiun pengamatan telah melebihi ambang

batas yang ditetapkan untuk biota laut yaitu 80 mg/L.

TSS (Total Suspended Solid) adalah semua zat padat (pasir, lumpur, dan tanah

liat) atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen

hidup (biotik) seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen

mati (abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik. TSSmerupakan

tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang heterogen, dan berfungsi sebagai

bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan

produksi zat organik di suatu perairan. Tinggi rendahnya masukan TSS

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah dan aktivitas di sepanjang perairan,

kelerengan dan curah hujan (Harijogja et al, 2002).

Penetrasi cahaya matahari ke permukaan dan bagian yang lebih dalam tidak

berlangsung efektif akibat terhalang oleh TSS, sehingga fotosintesis tidak

berlangsung sempurna. Sebaran TSS di laut antara lain dipengaruhi oleh masukan

yang berasal dari darat melalui aliran sungai, ataupun dari udara dan perpindahan

karena resuspensi endapan akibat pengikisan serta kegiatan penambangan

(Permana, 1994).

-

Beberapa sumber dan komposisi beberapa partikulat pencemar yang umum berada

di suatu perairan antara lain erosi tanah, lumpur merah dari pabrik aluminium

oksida, padatan dari pencucian batubara, lubang tanah liat, kegiatan penimbunan

sisa pengerukan, penyulingan pasir-pasir mineral, dan pabrik pencucian, kerikil

dan kegiatan-kegiatan lainnya (Connel, 1995). Komposisi dan sifat partikulat

pencemar dari erosi tanah berupa mineral tanah, pasir, tanah liat dan lumpur,

sedangkan mineral sedimen, pasir, tanah liat, lumpur, detritus organik dihasilkan

dari kegiatan penimbunan sisa pengerukan maupun penambangan.

Menurut US-EPA (1972) pengaruh TSS sangat beragam, tergantung pada sifat

kimia alamiah bahan tersuspensi tersebut, khususnya bahan toksik. Untuk zat

padat tanpa bagian toksik yang nyata seperti tanah liat, pemisahan bahan

tersuspensi serta penutupan oleh tanaman bentik dan hewan tidak bertulang

belakang dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi. Tanaman menderita

abrasi dan kerusakan mekanik, hewan yang tidak bertulang belakang yang lebih

kecil mati tercekik, dan hewan tidak bertulang belakang besar yang mempunyai

insang akan mengalami penyumbatan pada alat penglihatan dan permukaan tubuh

lainnya. Pengaruh yang berbahaya pada ikan, zooplankton, dan makhluk hidup

lainnya pada prinsipnya adalah penyumbatan insang oleh partikel.

Hasil penelitian Tarigan (2003) menunjukkan bahwa telur makhluk hidup air yang

terdapat pada sedimen menderita angka kematian yang tinggi. Partikel terlarut

juga dapat menyebabkan kematian pada telur non bentik dengan melalui

penyerapan pada permukaan telur. Kedua pengaruh tersebut mengakibatkan

penurunan aliran air dan oksigen terlarut ke dalam telur. Pengaruh keduanya

terhadap perilaku ikan terjadi dalam bentuk penolakan ikan terhadap air keruh,

hambatan makan dan peningkatan pencarian tempat terlindung. Selain itu

kekeruhan juga mengurangi aktivitas dan mempengaruhi jalur migrasi ikan.

Umumnya tingkat kekeruhan atau kecerahan suatu perairan sangat dipengaruhi

oleh kandungan TSS. Pada perairan pantai, kekeruhan air sangat dipengaruhi oleh

kontribusi suspensi dari sungai yang dibawa arus sepanjang pantai (longshore

current). Selain itu dipengaruhi pengadukan gelombang terhadap sedimen pantai.

Namun kandungan zat padat tersuspensi di perairan ini tampaknya sudah

menyebabkan rendahnya tingkat kecerahan air laut karena adanya intervensi

kegiatan penambangan pasir laut yang menyebabkan terjadinya proses

pengadukan yang lebih besar.

Nilai pH perairan pada seluruh lokasi pengamatan menunjukkan nilai yang

cenderung sama yaitu 8. Kecuali pada stasiun 1 yang menunjukkan nilai pH 8,5.

Jika merujuk pada baku mutu Kep.Men.LH. No. 51. Tahun 2004 untuk parameter

pH. Maka nilai pH pada seluruh lokasi sampling penelitian menunjukkan kisaran

yang relatif normal dan sesuai baku mutu yang ditetapkan yaitu 7 8,5.

Nilai derajat keasaman (pH) suatu perairan mencirikan keseimbangan antara asam

dan basa dalam air dan merupakan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam

larutan (Saeni, 1989). Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan

pH dan menyukai nilai pH sekitar 7-8,5 (Effendi, 2003). Air laut sebenarnya

-

mempunyai kemampuan untuk menyangga dan mencegah perubahan pH.

Perubahan pH sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk terganggunya

sistem penyangga. Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan

kadar CO2 yang dapat membahayakan kehidupan laut.

Ada 2 fungsi dari pH yaitu sebagai faktor pembatas, setiap organisme mempunyai

toleransi yang berbeda terhadap pH maksimal, minimal serta optimal dan sebagai

indeks keadaan lingkungan. Selanjutnya Nurdjanto (2000) menambahkan bahwa

derajat keasaman di suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

oleh aktifitas fotosintesis, suhu, anion, dan kation. Nilai pH sangat mempengaruhi

proses bio-kimiawi perairan, misalnya porses nitrifikasi akan berakhir jika pH

rendah dan akan terjadi peningkatan toksisitas logam pada pH rendah (Novotny

dan Olem, 1994). Selain itu larutan yang memiliki nilai pH rendah dapat menjadi

bersifat korosif. Hasil analisa pH pada seluruh lokasi pengamatan masih

mendukung kehidupan biota perairan.

Kisaran nilai konsentrasi COD pada masing-masing stasiun penelitian berkisar

antara 30,08 41,36 mg/L. Sedangkan kisaran konsentrasi BOD5 pada seluruh stasiun pengamatan berkisar antara 12,18 13,8 mg/L. Jika merujuk pada Kep.Men.LH. No. 51. Tahun 2004 untuk biota laut maka parameter COD dan

BOD5 pada seluruh stasiun pengamatan masih dibawah ambang batas yang

ditentukan yaitu 80 mg/L untuk parameter COD dan 20 mg/L untuk parameter

BOD5.

Menurut Lee et al (1978) perairan yang mengandung BOD lebih dari 10 mg/l

berarti perairan tersebut telah tercemar oleh bahan organik, sedangkan apabila

dibawah 3 mg/l berarti perairan tersebut masih cukup bersih. Nilai BOD5 ini juga

dapat bermakna adanya kemungkinan dominasi bahan-bahan pencemar toksik di

Perairan Lobam yang dapat menghambat aktivitas mikroba perombak bahan

organik. Pada perairan yang banyak mengandung bahan-bahan toksik dapat

mengakibatkan nilai BOD5 yang diperoleh kurang akurat karena bahan-bahan

toksik yang terdapat dalam air sampel dapat menghambat bahkan mematikan

mikroorganisme perombak bahan organic (Effendi, 2003).

Secara alamiah logam berat terdapat di seluruh alam, namun dalam kadar yang

sangat rendah. Asal masuknya unsur logam berat kedalam perairan secara alami

dibagi tiga antara lain a) berasal dari pantai termasuk sungai-sungai serta hasil

pengikisan oleh gelombang dan pelapukan batuan, b) berasal dari lautan akibat

aktivitas vulkanik yang berada di dalam laut, c) berasal dari atmosfir dalam

bentuk partikel atau debu yang jatuh ke dalam laut (Bryan dalam Supriharyono,

2000).

Ubbe (1992) menyatakan bahwa bahan pencemar logam berat dalam perairan

dapat dipengaruhi oleh parameter oseanografi antara lain suhu, salinitas, pH,

kecepatan arus, turbelensi dan gelombang. Peningkatan kandungan logam berat

dalam air laut selain diduga oleh peningkatan aktivitas disekitar perairan, dapat

juga diduga oleh rendahnya pH dan salinitas, tingginya suhu dan masuknya

nutrien dari muara sungai ke dalam laut.

-

Logam berat yang diteliti pada penelitian ini adalah logam Fe, Pb dan Zn yang

terakumulasi dalam perairan maupun yang terendap pada sedimen dasar. Namun

logam Fe tidak terdeteksi akibat terjadinya kerusakan sensor Fe pada AAS yang

digunakan sehingga logam berat yang dibahas pada penelitian ini terbatas pada

loam Pb dan Zn. Logam Pb merupakan salah satu logam non essensial yang

sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan (toksisitas) pada makhluk

hidup. Racun ini bersifat komulatif, artinya sifat racunnya akan muncul apabila

terakumulasi cukup besar dalam tubuh makhluk hidup. Timbal terdapat dalam air

karena adanya kontak antara air dengan tanah atau udara tercemar timbal, air yang

tercemar oleh limbah industri atau akibat korosi pipa dan alat-alat logam yang

digunakan pada industri dan kegiatan penambangan (Ulfin dalam Purnomo,

2007).

Kisaran logam Pb yang terakumulasi pada perairan pada seluruh lokasi sampling

adalah 0,01048 0,01705mg/L. Dimana konsentrasi Pb pada perairan lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi Pb yang terdapat pada sedimen pasir yang

berkisar antara 0,0694 0,05888 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan logam Pb yang terakumulasi pada perairan terkait erat dengan keberadaan logam

Pb pada sedimen pasir. Hal ini dapat dilihat dari linearnya konsentrasi logam Pb

di perairan dengan konsentrasi logam Pb yang ada pada sedimen pasir. Dimana

tingginya konsentrasi logam Pb pada sedimen akan diikuti dengan tingginya

konsentrasi logam Pb pada perairan seperti yang terjadi pada stasiun 2, 3 dan 4.

Dengan kata lain kegiatan penambangan pasir pada stasiun 2, 3 dan 4 telah

memberikan kontribusi yang nyata terhadap tingginya konsentrasi logam Pb pada

perairan Dusun Sungai Injap. Jika merujuk pada baku mutu Kep.Men.LH. No. 51.

Tahun 2004 untuk parameter logam Pb. Maka konsentrasi logam Pb perairan

Dusun Sungai Injap sekitar kegiatan penambangan pasir laut telah jauh

melampaui ambang batas baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,008 mg/L sehingga

sangat berbahaya bagi kehidupan biota laut.

Sumber keberadaan logam berat Pb pada perairan Dusun Sungai Injap ini dapat

dipastikan berasal dari kegiatan penambangan pasir laut. Hal ini dapat dilihat dari

tingginya kandungan logam Pb dalam sedimen yang diikuti dengan tingginya

konsentrasi logam Pb pada perairan. Konsentrasi logam Pb pada sedimen yang

tertinggi terdapat pada stasiun 3 yang merupakan stasiun yang berada pada

kegiatan penambangan pasir laut yang analog dengan konsentrasi logam Pb yang

tertinggi pada perairan. Kesimpulan mengenai tingginya pengaruh dari kegiatan

penambangan pasir laut di Desa Sungai Injap terhadap tingginya konsentrasi

logam Pb baik pada sedimen maupun perairan dapat dilihat dari tingginya

konsentrasi logam Pb pada stasiun 2, 3 dan 4 yang merupakan stasiun yang berada

di daerah penambangan pasir laut yang secara berangsur-angsur turun seiring

dengan jauhnya jarak stasiun dengan kegiatan penambangan pasir seperti yang

dapat dilihat pada konsentrasi logam Pb yang terdapat pada stasiun 4. Stasiun 6

yang berlokasi pada daerah pengumpulan pasir yang berada di pinggir pantai

merupakan stasiun dengan konsentrasi logam Pb yang terendah dibandingkan

dengan stasiun yang lain. Rendahnya konsentrasi Pb pada stasiun 6 diprediksi

akibat peluruhan logam pada saat proses pencucian pasir dilakukan di lokasi

-

penambangan. Selain itu terbukanya tempat penimbunan pasir di pinggir pantai

pada stasiun 6 menyebabkan sedimen pasir mengalami proses pemanasan oleh

sinar matahari langsung yang dapat menyebabkan memuainya senyawa-senyawa

logam dan luruhnya senyawa logam tersebut apabila terjadi hujan.

Selain berasal dari kegiatan penambangan pasir, keberadaan logam berat Pb pada

perairan sekitar Dusun Sungai Injap juga diduga berasal dari kawasan pemukiman

di daerah pesisir pantai Kota Dumai yaitu berasal dari aktivitas yang dilakukan

oleh manusia yang menghasilkan limbah rumah tangga yang menyumbangkan

logam Pb melalui sampah - sampah metabolik dan korosi pipa-pipa air yang

masuk perairan Rupat melalui sungai. Palar (1994) menyatakan bahwa logam logam berat yang masuk ke dalam perairan berupa ion - ion logam, mengalami

interaksi dengan ion-ion logam lainnya. Disini terjadi reaksi hidrolisis,

pengomplekan ion-ion logam dan kemudian mengalami reaksi reduksi oksidasi,

kemudian logam ini membentuk persenyawaan seperti persenyawaan hidroksida,

senyawa oksida, senyawa karbonat dan senyawa sulfida. Dalam kondisi perairan

yang stabil, senyawa senyawa ini mudah sekali membentuk ikatan ikatan permukaan dengan partikel partikel yang terdapat pada badan perairan.

Aktifitas pelayaran yang tinggi dan kegiatan industri serta bongkar muat disekitar

areal pelabuhan Dumai juga akan mempengaruhi peningkatan konsentrasi Pb

yang terdapat di perairan Rupat. Bukan saja berasal dari peluruhan atau korosi

kapal dan industri, logam Pb juga dapat berasal dari udara melalui hasil

pembakaran bahan bakar fosil baik dari kegiatan industri maupun transportasi.

Emisi merupakan hasil samping dari pembakaran yang terjadi dari mesin-mesin

industri, kapal maupun kendaraan bermotor. Timbal pada lapisan udara dalam

bentuk tetrametil-Pb dan tetraetil-Pb yang berfungsi sebagai anti ketuk pada

kendaraan bermotor. Semua senyawa uraian dari tetraetil-Pb tersebut sulit larut

dalam minyak, namun dapat larut baik dalam air dan Pb (Timbal) masuk ke

perairan melalui pengkristalan di udara berupa hasil pembakaran bensin dan jatuh

melalui hujan, proses korosi batuan mineral, pertambangan dan limbah industri

baterai (Palar, 1994).

Logam Pb bersifat toksis terhadap biota laut, kadar Pb sebesar 0.1 0.2 mg/L telah dapat menyebabkan keracunan pada jenis ikan tertentu (Thamzil, 1980), dan

pada kadar 188 mg/L dapat membunuh ikan-ikan (Palar, 1994). Berdasarkan

penelitian yang pernah dilakukan oleh Murphy (1979) diketahui bahwa biota-

biota perairan seperti crustacea akan mengalami kematian setelah 245 jam, bila

pada badan perairan di mana biota itu berada terlarut Pb pada konsentrasi 2.75-49

mg/L. Sedangkan biota perairan lainnya, yang dikelompokkan dalam golongan

insecta akan mengalami kematian dalam rentang waktu yang lebih panjang yaitu

antara 168-336 jam, bila pada badan perairan tempat hidupnya terlarut 3.5-64

mg/L Pb.

Kisaran logam Zn yang terakumulasi pada perairan pada seluruh lokasi sampling

adalah 0,063 0,2953 mg/L. Dimana konsentrasi Zn pada perairan lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi Pb yang terdapat pada sedimen pasir yang

berkisar antara 0,2953 0,3572 mg/L. Hal ini analog dengan konsentrasi logam

-

Pb yang terdapat di lokasi penelitian, dimana keberadaan logam Zn yang

terakumulasi pada perairan juga terkait erat dengan keberadaan logam Zn pada

sedimen pasir. Hal ini dapat dilihat dari linearnya konsentrasi logam Zn di

perairan dengan konsentrasi logam Zn yang ada pada sedimen pasir. Dimana

tingginya konsentrasi logam Zn pada sedimen akan diikuti dengan tingginya

konsentrasi logam Zn pada perairan seperti yang terjadi pada stasiun 2, 3 dan 4.

Dengan kata lain kegiatan penambangan pasir pada stasiun 2, 3 dan 4 telah

memberikan kontribusi yang nyata terhadap tingginya konsentrasi logam Zn pada

perairan Dusun Sungai Injap. Jika merujuk pada baku mutu Kep.Men.LH. No. 51.

Tahun 2004 untuk parameter logam Zn. Maka konsentrasi logam Zn perairan

Dusun Sungai Injap sekitar kegiatan penambangan pasir laut telah jauh

melampaui ambang batas baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,05 mg/L sehingga

sangat berbahaya bagi kehidupan biota laut.

Analog dengan konsentrasi logam Pb, sumber keberadaan logam berat Zn pada

perairan Dusun Sungai Injap ini juga dapat didominasi dari kegiatan

penambangan pasir laut. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kandungan logam Zn

dalam sedimen yang diikuti dengan tingginya konsentrasi logam Zn pada

perairan. Konsentrasi logam Zn pada sedimen yang tertinggi terdapat pada stasiun

3 yang merupakan stasiun yang berada pada kegiatan penambangan pasir laut

yang analog dengan konsentrasi logam Zn yang tertinggi pada perairan.

Kesimpulan mengenai tingginya pengaruh dari kegiatan penambangan pasir laut

di Desa Sungai Injap terhadap tingginya konsentrasi logam Zn baik pada sedimen

maupun perairan dapat dilihat dari tingginya konsentrasi logam Zn pada stasiun 2,

3 dan 4 yang merupakan stasiun yang berada di daerah penambangan pasir laut

yang secara berangsur-angsur turun seiring dengan jauhnya jarak stasiun dengan

kegiatan penambangan pasir seperti yang dapat dilihat pada konsentrasi logam Pb

yang terdapat pada stasiun 4. Stasiun 6 yang berlokasi pada daerah pengumpulan

pasir yang berada di pinggir pantai merupakan stasiun dengan konsentrasi logam

Zn yang terendah dibandingkan dengan stasiun yang lain. Rendahnya konsentrasi

Zn pada stasiun 6 diprediksi akibat peluruhan logam pada saat proses pencucian

pasir dilakukan di lokasi penambangan. Selain itu terbukanya tempat penimbunan

pasir di pinggir pantai pada stasiun 6 menyebabkan sedimen pasir mengalami

proses pemanasan oleh sinar matahari langsung yang dapat menyebabkan

memuainya senyawa-senyawa logam dan luruhnya senyawa logam tersebut

apabila terjadi hujan. Hasil penelitian ini analog dengan pendapat Darmono

(1995) bahwa sumber logam berat Zn di perairan adalah berupa deposit-deposit

yang terbawa atau ada pada sungai-sungai, estuaria dan perairan lepas pantai,

penambangan, pengerukan dan pemanfaatan logam akan mengangkat material

sedimen yang juga mengandung Logam Zn disekitar sungai dan estuaria yang

menuju laut itu sendiri.

Selain diduga berasal dari kegiatan penambangan pasir, logam Zn diduga juga

berasal dari kegiatan industri dan pelayaran di sekitar perairan Rupat. Selain itu

faktor pengenceran juga turut mempengaruhi, sebagaimana menurut Hutagalung

(1984), logam yang masuk ke perairan akan mengalami pengenceran,

pengendapan dan dispersi. Tingginya kandungan logam Zn di perairan

kemungkinan diduga oleh sifat logam Zn dalam lingkungan perairan dan sangat

-

dipengaruhi oleh bentuk senyawanya. Effendi (2003) menyatakan bahwa logam

Zn di perairan umumnya berbentuk persenyawaan sphalerite (ZnS), calamine

(ZnCO3), oksida seng (ZnO) dan milemite (Zn2SiO4).

Logam Zn juga bersifat racun dalam kadar tinggi, namun dalam kadar rendah

dibutuhkan oleh organisme sebagai ko-enzim. Hasil percobaan LC50 selama 96

jam menunjukkan bahwa Zn pada kadar 60 ppm telah dapat menyebabkan

kematian 50 hewan uji (ikan) (Connel, 1995), pada kadar 310 ppb telah dapat

mematikan 50% emberio kerang C. virginica (LC50, 24 jam), dan pada kadar 166

ppb dan 195,4 ppb telah dapat mematikan embrio dan larva kerang M. marcenaria

sebanyak 50% (LC50, 24 jam) (Calabrese, 1977).

KESIMPULAN

Parameter Kecerahan, Kekeruhan, TSS, serta Logam Berat Pb dan Zn sudah tidak

mendukung kehidupan biota laut sesuai dengan baku mutu Kep.Men.LH. No. 51

Tahun 2004. Sedangkan parameter Suhu, pH, COD dan BOD5 masih berada pada

ambang batas baku mutu yang ditetapkan Kep.Men.LH. No. 51 Tahun 2004.

Melihat kondisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa status perairan Dusun Sungai

Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis saat ini dalam

kondisi tercemar akibat kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan.

Dampak nyata dari kegiatan penambangan pasir laut di perairan Dusun Sungai

Injap Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah rendahnya

kecerahan perairan, tingginya TSS dan kekeruhan serta kontaminasi logam berat

yang tinggi pada perairan yang berasal dari pengadukan sedimen pasir laut. Selain

itu dampak lainnya berupa tingginya rambatan gelombang dan perubahan pola

arus akibat kegiatan penambangan pasir laut diprediksi akan merubah pola

sebaran sedimen pantai. Perubahan pola faktor-faktor eksternal dari kegiatan

penambangan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap ekologi dan

lingkungan di sekitar kegiatan penambangan pasir laut Dusun Sungai Injap

Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

-

DAFTAR PUSTAKA

Alaerts, G dan Santika, S.S., 1997. Metoda Penelitian Air. Surabaya. Penerbit

Usaha Nasional. 309 hal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis.

2010. Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Bahan Tambang

Galian C (Pasir Laut) di Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rangsang

Barat Kabupaten Bengkalis.

Boniska, F.A, 2008. Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan

Galian Golongann C ( Studi Kasus daerah Sendangmulyo) Tesis MIL

UNDIP. (Tidak diterbitkan),

Boyd, G. E. and F.Koppler. 1990. water Quality Management in Fish Pond

Culture. International Centre Agriculture Experiment Station Auburn

Univercity, Aurburn. 359 pp.

Brian C. Batchelor, 1983. Late Cainozoic Coastal and Offshore Stratigraphy in

Western Malaysia and Indonesia, thesis Ph D, Dept. of Geology,

University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Connell, D.W., and G.J. Miller. 1995. Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran. Y.

Koestoer [Penerjemah]; Terjemahan dari: Chemistry and Ecotoxicology

of Pollution. UI-Press. Jakarta.

Dahuri R., Rais Y., Putra S.,G., Sitepu, M.J., 2001. Pengelolaan Sumberdaya

Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita,

Jakarta.

Darmono. 1995. Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup. Universitas

Indonesia. Jakarta.

Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Kabupaten Bengkalis. 2009.

Laporan Pemetaan Potensi Pertambangan Kabupaten Bengkalis.

Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan

Lingkungan Perairan. Kanisius. Yogyakarta.

Hutagalung. 1984. Metode Pengolahan Zn. http://smk3ae.wordpress.com/2009/02

/18/metode-pengolahan-seng-zn-suatu-tinjauan-pada-instalasi-

pengolahan-air/ (23 November 2011, 15.34 wib)

Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2004. Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup No.Kep-51/2004 Tentang Pedoman Penetapan Baku

Mutu Air Laut. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.

-

Lee, C.D., S.B. Wang, and C.L. Kuo. 1978. Bhentich and fish as biological

indicator of water quality with references of water pollution in

developing countries. Bangkok.

Lili, Sarmili, Noor C., Aryanto., D dan Setiady, D. 2011. Keberadaan Pasir Laut

di Perairan Kepulauan Riau dan Sekitarnya. Artikel Puslitbang Geologi

Kelautan. Http://mgi.esdm.go.id. (Dikunjungi 14 Februari 2011).

Nontji, A. 2001. Laut Nusantara. Jakarta: Djambatan.

Novonty, V., and H. Olem. 1994. Water Quality, Prevention, Identification and

Management of Diffuse Pollution. Van Nostrans Reinhold. New York.

Nurdijanto. 2000. Kimia Lingkungan. Pati. Yayasan peduli Lingkungan.857 hal.

Palar, H., 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Bhineka Cipta,

Jakarta. 50 hal.

Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara,

Jakarta.

Riley, Peter. 2005. 100 Pengetahuan tentang Planet Bumi. Cetakan ke 3. Alih

bahasa oleh Evi Janu Kusumawati. Penerbit Pakar Raya, Bandung.

Saeni, M.S. 1989. Kimia Lingkungan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditjen Pendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati Institut

Pertanian Bogor. Bogor.

Siska, M. 2009. Kandungan Logam Berat (Cd, Cu, Pb Dan Zn) Pada Sedimen

Dasar dan Siput Gonggong (Strombus canarium) di Pantai Pulau Bintan

Kepulauan Riau. Thesis Program Studi Ilmu Lingkungan Program

Pascasarjana Universitas Riau. Pekanbaru. (Tidak diterbitkan)

Supriharyono, 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah

Pesisir Tropis, PT. Gramedia, Jakarta.

Wardoyo, S.T.H. 1989. Kriteria Kualitas Air untuk Pertanian dan Perikanan.

Makalah pada Seminar Pengendalian Pencemaran Air. Dirjen Pengairan

Departemen Pekerjaan Umum. Bandung.

Wyrtki, K. 1961. Physical Oceanography of Southheast Asian Waters. Naga Report Vol 2. The Univ. California, Scrips. Ins of Oceanography.