2-Deutscher.pdf

Transcript of 2-Deutscher.pdf

LÍNGUA, CULTURA E PENSAMENTO

DEUTSCHER, Guy. “Crying Whorf” e “Where the Sun Doesn’t Rise in the East”, in Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages. New York, Metropolitan Books, 4565, pp. 647-‐!"#. Tradução: Marcos Bagno, janeiro de !"#$. Para uso particular. Reprodução proibida.

[!. Crying Whorf]

Em $%&', Edward Sapir, a lanterna de proa da linguística americana, não alimentava nenhuma ilusão acerca da atitude dos leigos com relação à sua disciplina: “O homem de inteligência normal tem algo como um desdém pelos estudos linguísticos, convencido que é de que nada pode ser mais inútil. A utilidade mínima que ele lhes concede é de natureza puramente instrumental. Vale a pena estudar francês porque há livros franceses que vale a pena ler. Vale a pena estudar grego — se é que vale — porque algumas peças e algumas passagens em verso, escritas nesse vernáculo curioso e extinto, ainda têm o poder de perturbar nossos corações — se é que de fato têm. Quanto ao resto, existem excelentes traduções... Mas quando Aquiles lamentou a morte de seu amado Pátroclo e Clitemnestra cometeu seus piores atos, o que é que temos a ver com os aoristos gregos deixados em nossas mãos? Existe um modo tradicional de proceder que os organiza em padrões. Ele se chama gramática. O homem encarregado da gramática e chamado de gramático é visto por todos os homens comuns como um pedante frígido e desumanizado”.

Aos olhos de Sapir, no entanto, nada poderia estar mais distante da verdade. O que ele e seus colegas faziam nem remotamente se parecia com a pedante separação de subjuntivos de aoristos, de ablativos mofados de instrumentais enferrujados. Os linguistas estavam fazendo descobertas cruciais, capazes até de mudar as visões de mundo. Um vasto terreno inexplorado estava sendo aberto, as línguas dos índios norte-‐americanos, e o que se revelava ali tinha o poder de pôr de ponta-‐cabeça doutrinas milenares sobre os modos naturais de organização do pensamento e das ideias. Pois os índios se exprimiam de maneiras inimaginavelmente estranhas e demonstravam, com isso, que muitos aspectos das línguas conhecidas, que até então eram considerados simplesmente como naturais e universais, de fato não passavam de meros acidentes das línguas europeias. O estudo aprofundado do navajo, do nootka, do paiute e de uma coleção de outras línguas nativas catapultou Sapir e seus colegas a alturas vertiginosas, de onde puderam então espiar as línguas do Velho Mundo como as pessoas que veem pela primeira vez do avião o terreno de sua casa e de repente o reconhecem como um simples retalho numa paisagem ampla e variada. A experiência foi inebriante. Sapir a descreve como a libertação daquilo que “acorrenta a mente e entorpece o espírito... a aceitação canina de absolutos”. E seu aluno em Yale, Benjamin Lee Whorf, se entusiasmou: “Já não poderemos ver uns poucos dialetos recentes da família indo-‐europeia... como o ápice da evolução da mente humana. Eles, e junto com eles nossos próprios processos mentais, já não

!

podem ser considerados como a gama completa do raciocínio e do conhecimento, mas somente como uma constelação numa galáxia em expansão”.

Foi difícil não se deixar arrastar por essa visão. Sapir e Whorf se convenceram de que as profundas diferenças entre as línguas deviam ter consequências que iam muito além da organização gramatical e tinham de se relacionar com profundas divergências nos modos de pensar. E assim, naquela atmosfera inebriante de descobertas, ganhou proeminência uma ideia ousada sobre o poder da língua: a afirmação de que nossa língua materna determina o modo como pensamos e percebemos o mundo. A ideia em si não era nova — ela vinha pairando em estado bruto por mais de um século —, mas foi destilada nos anos ./01 numa infusão poderosa que intoxicou então uma geração inteira. Sapir rotulou essa ideia como o princípio do “relativismo linguístico”, equiparando-‐o a nada menos do que à revolucionária teoria de Einstein. As percepções que um observador tem do mundo — assim rezava o adendo de Sapir a Einstein — dependem não só de seu quadro de referência inercial mas também de sua língua materna.

As páginas a seguir contam a história do relativismo linguístico — a história de uma ideia em desgraça. Pois assim como alçou majestosos voos no início, assim também a teoria se espatifou clamorosamente, quando veio à tona que Sapir e, especialmente, seu discípulo Whorf atribuíram consequências cognitivas exageradas ao que de fato eram simples diferenças de organização gramatical. Hoje em dia, qualquer menção ao relativismo linguístico fará a maioria dos linguistas se remexer desconfortáveis em suas cadeiras, e o termo “whorfismo” se tornou em grande medida um paraíso fiscal erudito para filósofos místicos, fantasistas e charlatães pós-‐modernos.

Por que então alguém deveria se incomodar em contar a história de uma ideia caída em desgraça? O motivo não é (somente) bancar o esperto em retrospectiva e mostrar o quanto até mesmo pessoas inteligentes podem às vezes ser tolas. Embora haja um inegável prazer em semelhante exercício, o real motivo para expor os pecados do passado é este: embora as impetuosas alegações de Whorf fossem em grande medida lorotas, vou tentar convencer você, mais adiante, de que a ideia de que a língua pode influenciar o pensamento não deve ser descartada. No entanto, se eu quiser fazer uma defesa plausível de que vale a pena salvar alguns aspectos da ideia subjacente e de que a língua, ao fim e ao cabo, funciona como lentes através das quais percebemos o mundo, essa missão de salvamento tem que passar ao largo de erros anteriores. É somente pelo entendimento de por onde o relativismo linguístico se extraviou que poderemos tomar um caminho diferente.

WILHELM VON HUMBOLDT

A ideia do relativismo linguístico não brotou do chão inesperadamente no século XX. De fato, o que aconteceu em Yale — a reação exagerada dos que se inebriaram com uma paisagem linguística de tirar o fôlego — foi uma reprise de um episódio do início do século XIX, no auge do Romantismo alemão.

!

O preconceito dominante para com o estudo de línguas não indo-‐europeias que Edward Sapir ironizou delicadamente em 3456 não era nada de que se pudesse zombar um século antes. Era simplesmente a doutrina estabelecida — não só para o “homem de inteligência normal”, mas também entre os próprios filólogos —, a de que as únicas línguas dignas de estudo sério eram o latim e o grego. As línguas semíticas como o hebraico e o aramaico de vez em quando eram trazidas à baila por causa de sua importância teológica, e o sânscrito vinha ganhando (sob resmungos) aceitação no clube das dignidades clássicas, mas unicamente porque era muito parecido com o grego e o latim. No entanto, mesmo as línguas modernas da Europa ainda eram vistas em grande medida como meras formas degeneradas das línguas clássicas. Nem é preciso dizer que as línguas de tribos iletradas, sem grandes obras literárias ou quaisquer outras características redentoras, eram consideradas como desprovidas de qualquer interesse, jargões primitivos tão imprestáveis quanto os povos primitivos que os falavam.

Não é que os sábios da época não se preocupassem com a questão do que é comum a todas as línguas. De fato, desde o século XVII estava em voga a escrita de tratados eruditos sobre a “gramática universal”. Mas o universo dessas gramáticas universais era bastante limitado. Por volta de )*+,, por exemplo, John Henley publicou em Londres uma série de gramáticas chamada The Compleat Linguist; or, An Universal Grammar of All the Considerable Tongues in Being. Todas as línguas existentes consideráveis se resumiam a nove: latim, grego, italiano, espanhol, francês, hebraico, caldeu (aramaico), siríaco (um dialeto tardio do aramaico) e árabe. Esse universo exclusivo oferecia uma perspectiva um tanto distorcida, já que — como sabemos hoje — as variações entre as línguas europeias empalidecem se comparadas às diferenciações das línguas mais exóticas. Basta imaginar as ideias errôneas que alguém poderia ter sobre “religião universal” ou “comida universal” se seu universo se limitasse à zona entre o mar Mediterrâneo e o mar do Norte. A pessoa viajaria pelos diferentes países europeus e ficaria impressionada com as grandes divergências entre eles: a arquitetura das igrejas é inteiramente diferente, o pão e o queijo não têm nem de longe o mesmo sabor. Mas se a pessoa jamais se aventurar um pouco mais além, onde não existe igreja nenhuma, nem queijo, nem pão, ela jamais se dará conta de que essas diferenças intraeuropeias são, ao fim e ao cabo, variações mínimas na religão que é essencialmente a mesma e na cultura culinária, essencialmente a mesma.

Na segunda metade do século XVIII, a visão estava começando a se ampliar ligeiramente, à medida que se fazia várias tentativas de compilar “dicionários universais” — listas de palavras equivalentes em línguas de diferentes continentes. No entanto, embora o escopo e a ambição desses catálogos crescessem gradualmente, eles não eram muita coisa além de um bazar de curiosidades linguísticas exibindo palavras esquisitas e maravilhosas. Em particular, os dicionários se revelavam pouco úteis para o entendimento da gramática de línguas exóticas. Na verdade, para a maioria dos filólogos da época, parecia obscena a ideia de que a gramática de uma língua bárbara fosse um objeto digno de estudo. Estudar gramática significava estudar grego ou latim, porque “gramática” era a gramática do

!

grego e do latim. Assim, quando línguas remotas eram descritas (não por filólogos, mas por missionários que precisavam delas para fins práticos), a descrição consistia em geral de uma lista de paradigmas latinos de um lado e, do outro, as formas supostamente correspondentes na língua nativa. Era irrevelante se a língua em questão fazia ou não qualquer distinção de caso — o substantivo de todo modo seria devidamente travestido em nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. O escritor francês Simon-‐Philibert de La Salle de l’Étang demonstrou esse esquema mental em seu dicionário de 1234 do galibi, uma língua caribe hoje extinta, ao se queixar de que “os galibis não têm nada em sua língua que faça distinções de caso, para as quais seria preciso haver seis nas declinações de cada palavra”. Tais descrições nos parecem hoje paródias canhestras, mas eram concebidas em absoluta honestidade. A noção de que a gramática de uma língua indígena americana poderia se organizar segundo princípios fundamentalmente diferentes dos do latim estava simplesmente fora do horizonte intelectual dos autores. O problema era mais profundo do que entender um aspecto particular da gramática de uma língua particular do Novo Mundo: muitos dos missionários nem sequer entendiam que havia algo ali para se entender.

Eis que surge Wilhelm von Humboldt (6787-‐!"#$), linguista, filósofo, diplomata, reformador educacional, fundador da Universidade de Berlim e uma das figuras estelares do início do século XIX. Sua educação — a melhor que o Iluminismo alemão tinha a oferecer — o imbuiu de uma admiração irrestrita pela cultura clássica e pelas línguas clássicas. E até alcançar a idade de 55 anos, quase nada mostrava que um dia ele chutaria o balde ou que seus interesses linguísticos pudessem se estender para além dos venerados latim e grego. Sua primeira publicação, aos ./ anos, foi sobre Sócrates e Platão; em seguida, escreveu sobre Homero e traduziu Ésquilo e Píndaro. Uma vida feliz de erudição clássica parecia se desdobrar à sua frente.

Sua estrada linguística para Damasco o levou através dos Pireneus. Em 9:;;, viajou à Espanha e foi arrebatado pelo povo basco, sua cultura e sua paisagem. Acima de tudo, porém, foi a língua dos bascos que excitou sua curiosidade. Ali estava uma língua falada em solo europeu, mas em nada semelhante às demais línguas europeias e claramente oriunda de outra cepa. De volta da viagem, Humboldt passou meses lendo tudo o que pudesse encontrar sobre os bascos, mas, como não havia muita coisa que lhe desse informação confiável, ele retornou aos Pireneus para fazer trabalho de campo sério e aprender a língua de primeira mão. À medida que seu conhecimento se aprofundava, ele percebeu a extensão com que a estrutura dessa língua — muito mais do que apenas seu vocabulário — divergia de tudo o que ele sabia e do que até então considerava como a única forma natural de gramática. A revelação gradualmente lhe fez ver que nem todas as línguas eram feitas à imagem do latim.

Uma vez despertada sua curiosidade, Humboldt tentou encontrar descrições de línguas ainda mais remotas. Não havia quase nada publicado na época, mas a oportunidade para descobrir mais se apresentou quando ele se tornou o enviado da

!

Prússia junto ao Vaticano em 1234. Roma estava fervilhando de missionários jesuítas que tinham sido expulsos de suas missões na América do Sul espanhola e a Biblioteca do Vaticano continha diversos manuscritos com descrições de línguas sul-‐ e centro-‐americanas que aqueles missionários trouxeram consigo ou escreveram uma vez de volta a Roma. Humboldt mergulhou nessas gramáticas e, com os olhos agora aguçados graças à sua experiência com o basco, pôde discernir o quanto era distorcido o quadro que elas apresentavam: estruturas que se desviavam do tipo europeu ou passavam despercebidas ou eram obrigadas a se encaixar no molde europeu. “É triste ver”, escreveu, “a violência que esses missionários exerceram sobre si mesmos e sobre as línguas a fim de forçá-‐las para dentro das estreitas regras do latim”. Determinado a entender como realmente funcionavam as línguas americanas, Humboldt reescreveu por completo várias daquelas gramáticas e, gradualmente, a real estrutura das línguas emergiu por trás da fachada de paradigmas latinos.

Humboldt colocou os linguistas numa curva íngreme de aprendizado. É claro que a informação de segunda mão que ele pôde compilar sobre as línguas ameríndias não se comparava com o profundo conhecimento de primeira mão que Sapir desenvolveu um século depois. E considerando o que hoje sabemos sobre como se organizam as gramáticas de diferentes línguas, Humboldt estava apenas arranhando a superfície. Mas o pálido raio de luz que irradiou de seus materiais ainda assim ofuscava, por causa da absoluta escuridão em que ele e seus contemporâneos tinham permanecido.

Para Humboldt, a excitação de explorar novos terrenos se misturou à frustração diante da necessidade de provar o valor de suas descobertas a um mundo incompreensivo, que persistia em considerar o estudo de línguas primitivas como uma atividade semelhante a colecionar borboletas. Humboldt teve de chegar a extremos para explicar por que as profundas dessemelhanças entre as gramáticas eram de fato uma janela para um mundo ainda mais amplo. “A diferença entre línguas”, argumentou ele, “não é somente de sons e signos, mas de visão de mundo. Nisso se encontra a razão e o objetivo último de todo o estudo da linguagem”. Mas não era tudo. Humboldt também alegava que diferenças gramaticais não apenas refletem diferenças preexistentes no pensamento mas que elas são responsáveis por moldar essas diferenças já de saída. A língua materna “não é somente o meio de se representar uma verdade já reconhecida, porém, muito mais, de se descobrir a verdade que não fora reconhecida previamente”. Já que a “língua é órgão formador do pensamento”, tem que haver uma relação íntima entre as leis da gramática e as leis do pensamento. “O pensamento”, concluiu, “é dependente não só da linguagem em geral, mas, em certa medida, de cada língua individual”.

Uma ideia sedutora foi assim lançada no ar, uma ideia que nos anos 0123 seria levada adiante (e adiante e adiante) em Yale. O próprio Humboldt jamais chegou tão longe a ponto de afirmar que nossa língua materna pode constranger por completo nossos pensamentos e nosso horizonte intelectual. Ele reconheceu explicitamente algo que, na algazarra em torno de Whorf um século depois, passaria batido: que, em

!

princípio, qualquer pensamento pode ser expresso em qualquer língua. As reais diferenças entre as línguas, argumentava Humboldt, não estão no que uma língua pode expressar mas, sim, no “que ela encoraja e estimula seus falantes a fazer a partir da própria força interna dela”.

O que é exatamente essa “força interna”, que ideias precisas ela “estimula” os falantes a formular e como, em termos práticos, ela faria isso são coisas que sempre permaneceram um tanto vagas nos escritos de Humboldt. Como vamos ver, sua intuição básica pode ter sido profunda, mas, apesar do minucioso conhecimento que ele acumulou sobre várias línguas exóticas, suas declarações sobre o tema da influência da língua materna sobre a mente sempre permaneceram na estratosfera mais alta das generalidades filosóficas e nunca de fato desceram ao rés do chão dos detalhes.

De fato, em suas volumosas meditações sobre o tema, Humboldt respeitou os dois primeiros mandamentos de qualquer grande pensador: (3) Serás vago, (9) Não evitarás contradizer-‐te. Mas pode ter sido exatamente essa vagueza que fez vibrar uma corda entre seus contemporâneos. Na esteira de Humboldt, entrou na moda agora entre os bons e os grandes pagar tributo à influência da língua sobre o pensamento, e na medida em que ninguém se sentia instado a oferecer qualquer exemplo particular, todos podiam se entregar livremente às metáforas ressonantes porém, em última análise, ocas. Max Müller, renomado professor de filologia em Oxford, declarou em /012 que “as palavras com que pensamos são canais de pensamento que nós mesmos não cavamos, mas encontramos já prontos para nós”. E seu arqui-‐inimigo do outro lado do Atlântico, o linguista americano William Whitney, pode ter rivalizado com Müller em tudo o mais, porém mesmo assim concordou que “cada língua individual tem seu próprio arcabouço peculiar de distinções estabelecidas, seus moldes e formas de pensamento, dentro do qual, para o ser humano que aprende essa língua como sua língua materna, é lançado o conteúdo e o produto de sua mente, seu estoque de impressões... sua experiência e conhecimento do mundo”. O matemático e filósofo William Kingdom Clifford acrescentou alguns anos depois que “é o pensamento da humanidade passada encaixado em nossa língua que faz a Natureza ser o que é para nós”.

Ao longo do século XIX, no entanto, tais afirmações permaneceram no nível do floreado retórico ocasional. Foi somente no século XX que esses refrões começaram a ser destilados na forma de declarações específicas acerca da alegada influência de fenômenos gramaticais particulares sobre a mente. As ideias humboldtianas sofreram então um rápido processo de fermentação e, à medida que o espírito da nova teoria se tornava mais poderoso, a retórica se tornava menos sóbria.

RELATIVISMO LINGUÍSTICO

O que havia no ar para catalisar essa reação? Uma razão pode ter sido a grande (e totalmente justificada) excitação em torno dos enormes avanços que os linguistas estavam fazendo no entendimento da natureza bizarra das línguas ameríndias. Os

!

linguistas na América não precisavam se debruçar sobre manuscritos da Biblioteca do Vaticano para desencavar a estrutura das línguas nativas do continente, já que ainda existiam dúzias de línguas nativas vivas para serem estudadas in situ. Mais ainda: no século que separava Sapir de Humboldt, a ciência da linguagem tinha experimentado uma ascensão meteórica em sofisticação, e os instrumentos de análise à disposição dos linguistas se tornaram incomparavelmente mais poderosos. Quando esses instrumentos avançados começaram a ser aplicados a sério ao tesouro das línguas nativas americanas, eles revelaram paisagens gramaticais com que Humboldt jamais poderia ter sonhado.

Edward Sapir, tal como Humboldt um século antes, começou sua carreira linguística bem longe dos amplos panoramas das línguas americanas. Seus estudos na Universidade Columbia se concentravam em filologia germânica e consistiam em coisas que lembravam as coleções pedantes de obscuras formas vernaculares que ele ironizou no trecho que citei mais acima. Sapir creditava sua saída do armário empoeirado da filologia germânica para as grandes paisagens das línguas indígenas à influência de Franz Boas, o carismático professor de antropologia de Columbia que também foi o pioneiro dos estudos científicos das línguas indígenas do continente. Anos mais tarde, Sapir recordaria um encontro que mudou sua vida, no qual Boas convocava contraexemplos tirados de várias línguas indígenas para cada generalização acerca da estrutura linguística em que Sapir até então acreditava. Sapir começou a sentir que a filologia germânica lhe ensinara pouca coisa e que ele ainda tinha “tudo o que aprender sobre língua”. A partir daí, passou a aplicar sua lendária argúcia ao estudo do chinook, navajo, nootka, yana, tlingit, sarcee, kutchin, ingalik, hupa, paiute e outras línguas nativas, produzindo análises de incomparável clareza e profundidade.

Além da efusividade de descobrir gramáticas estranhas e exóticas, havia algo mais no ar que levou Sapir rumo à formulação de seu princípio do relativismo linguístico. Era a guinada radical da filosofia no início do século XX. Na época, filósofos como Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein estavam deplorando as perniciosas influências da língua sobre a metafísica do passado. Russell escreveu em 89:;: “A língua nos extravia tanto por seu vocabulário quanto por sua sintaxe. Temos de ficar alertas em ambos os casos para que nossa lógica não nos conduza a uma falsa metafísica”.

Sapir traduziu as afirmações sobre a influência da língua nas ideias filosóficas num argumento acerca da influência da língua materna nos pensamentos e percepções cotidianos. Começou a falar do “tirânico domínio que a forma linguística tem sobre nossa orientação no mundo” e, diferentemente de qualquer um antes dele, passou a rechear suas palavras de ordem com conteúdo real. Em $%&$, propôs o seguinte exemplo de como uma diferença linguística específica deve afetar os pensamentos dos falantes. Quando observamos uma pedra mover-‐se através do espaço na direção da terra, explicou Sapir, dividimos involuntariamente esse evento em dois conceitos separados: uma pedra e a ação de cair, e declaramos que “a pedra cai”. Supomos que essa é a única maneira de descrever tal evento. Mas a inevitabilidade da divisão em

!

“pedra” e “cair” é só uma ilusão, porque a língua nootka, que é falada na ilha de Vancouver, faz as coisas de um jeito diferente. Não existe verbo algum em nootka que corresponda ao nosso verbo geral “cair” e que possa descrever a ação independentemente de um objeto cadente específico. Em vez disso, um verbo especial, “pedrar”, é usado para se referir ao movimento de uma pedra em particular. Para descrever o evento de uma pedra caindo, esse verbo é combinado com o elemento “para baixo”. Assim, o estado de coisas que separamos em “pedra” e “cair” é descrito em nootka por alguma coisa como “[isso] pedra para baixo”.

Esses exemplos concretos da “análise incomensurável da experiência em línguas diferentes”, diz Sapir, “tornam muito real para nós um tipo de relatividade que está geralmente oculta de nós por nossa aceitação ingênua de hábitos de fala fixos... Trata-‐se da relatividade de conceitos ou, como podemos chamá-‐la, da relatividade da forma de pensamento”. Esse tipo de relatividade, acrescenta ele, pode ser mais fácil de apreender do que a de Einstein, mas para entendê-‐la são necessários os dados comparativos da linguística.

Infelizmente para Sapir, foi exatamente por abrir mão da vagueza aconchegante dos chavões filosóficos e se aventurar na fria correnteza dos exemplos linguísticos específicos que ele expôs o gelo fino em que se apoiava sua teoria. A expressão nootka “isso pedra para baixo” é sem dúvida um modo muito diferente de descrever o evento e decerto soa estranha, mas será que essa estranheza significa que os falantes de nootka necessariamente têm de perceber o evento de um modo diferente? A fusão de verbo e nome em nootka implica necessariamente que os falantes de nootka não têm imagens separadas da ação e do objeto em suas mentes?

Podemos testar isso aplicando o argumento de Sapir a uma língua ligeiramente mais familiar. Tome-‐se o português “chove”. Essa construção, de fato, é bastante semelhante à do nootka “[isso] pedra para baixo”, porque a ação (cair) e o objeto (gotas d’água) estão combinados em um conceito verbal. Mas nem todas as línguas fazem isso dessa maneira. Na minha língua materna (hebraico), o objeto e a ação são mantidos separados e a gente diz algo como “chuva cai”. Assim, há uma profunda diferença entre o modo como nossas línguas expressam o evento de chover, mas isso significa que você e eu temos de experienciar a chuva de um modo diferente? Você sente que está impedido pela gramática de sua língua materna de entender a distinção entre a substância líquida e a ação de cair? Acha difícil relacionar as gotas d’água caindo com outras coisas que caem? Ou as diferenças no modo como nossas línguas expressam a ideia de “chover” não passam de meras diferenças na organização gramatical?

Na época, ninguém pensava em tropeçar em obstáculos assim. A excitação acerca da estranheza de expressão — amplamente factual — nas línguas ameríndias era de certa forma tomada como suficiente para deduzir as diferenças — amplamente fictícias — nas percepções e pensamentos dos falantes. Na verdade, a festa estava apenas começando, pois sobe ao palco agora o mais criativo dos discípulos de Sapir: Benjamin Lee Whorf.

!

Enquanto Sapir ainda mantinha alguns dedos dos pés no chão e, em geral, relutava em enunciar a forma exata do suposto domínio tirânico das categorias linguísticas sobre a mente, seu discípulo Whorf não sofria desses pruridos. Whorf se atreveu a ir aonde nenhum homem tinha ido antes e, numa série de afirmações cada vez mais desenfreadas, ele expôs o poder de nossa língua materna de influenciar não só nossos pensamentos e percepções como até mesmo a física do cosmo. A gramática de cada língua, escreveu ele, “não é simplesmente um instrumento reprodutor para expressar ideias, porém, bem mais, ela mesma é um moldador de ideias, o programa e o guia para a atividade mental do indivíduo, para sua análise de impressões... Nós dissecamos a natureza ao longo de linhas traçadas por nossas línguas nativas”.

A estrutura geral dos argumentos de Whorf era mencionar um aspecto gramatical bizarro e então, com um categórico “portanto”, “assim” ou “por isso”, concluir que esse aspecto tinha de resultar num modo diferente de pensar. Com base na frequente fusão de nome e verbo nas línguas ameríndias, por exemplo, Whorf concluiu que tais línguas impunham uma “visão monística da natureza” em vez da nossa “divisão bipolar da natureza”. Eis como ele justificava semelhantes afirmações: “Algumas línguas têm meios de expressão nos quais os termos separados não são tão separados como em inglês mas fluem juntos em criações plásticas sintéticas. Por isso, tais línguas, que não retratam o quadro do universo com objetos separados no mesmo grau do inglês e suas línguas-‐irmãs, apontam para possíveis tipos novos de lógica e possíveis novos quadros cósmicos”.

Se você se sentir arrebatado pelo estilo do autor, basta lembrar o português “chove”, que combina gotas de chuva e a ação de cair em uma “criação plástica sintética”. Por acaso seu “quadro do universo com objetos separados” foi afetado? Você e os falantes das línguas tipo “chuva cai” operam sob um diferente tipo de lógica e diferentes quadros cósmicos?

TEMPO HOPI

O que mais surpreende é descobrir que várias generalizações grandiosas do mundo ocidental, como tempo, velocidade e matéria, não são essenciais para a construção de um quadro consistente do universo. (Benjamin Lee Whorf, Science and Linguistics) Até mesmo a cegonha no ar conhece o tempo de sua migração. A rola, a andorinha e o tordo não deixam de voltar no momento oportuno. Entretanto, meu povo não leva em conta a ordem estabelecida pelo Senhor. (Jeremias, +: -)

Sem dúvida, os mais eletrizantes dos argumentos de Whorf diziam respeito a uma área diferente da gramática e a uma língua diferente: o hopi, do nordeste do Arizona. Hoje em dia, os hopi somam cerca de seis mil pessoas e são conhecidos sobretudo pela “dança da cobra”, na qual os bailarinos dançam com cobras vivas entre os dentes. As cobras são depois liberadas e espalham entre seus parentes a notícia de que os hopi estão em harmonia com o mundo espiritual e natural. Mas Whorf tornou os hopi conhecidos por um motivo diferente: a língua hopi, dizia ele, não tem

!"

nenhum conceito de tempo. Whorf alegava ter feito um “longo e cuidadoso estudo” da língua hopi, embora de fato jamais tenha ido visitá-‐los no Arizona e sua pesquisa tenha se baseado exclusivamente em suas conversas com um informante hopi que vivia na cidade de Nova York. No início de suas investigações, Whorf argumentou que o tempo hopi “tem zero dimensão; isto é, não é possível lhe dar um número maior do que um. O hopi não diz: ‘Fiquei lá cinco dias’, mas ‘Saí de lá no quinto dia’. Uma palavra que se refira a esse tipo de tempo, como a palavra dia, não pode ter plural”. Desse fato ele concluía que “para nós, para quem o tempo é um movimento num espaço, a repetição invariante parece espalhar sua força ao longo de uma série de unidades desse espaço e ser disperdiçado. Para o hopi, para quem o tempo não é um movimento mas um ‘atrasar-‐se’ de tudo o que já foi feito, a repetição invariante não é desperdiçada mas acumulada”. Whorf portanto considera “infundado supor que um hopi que só conhece a língua hopi e as ideias culturais de sua própria sociedade tenha as mesmas noções... de tempo e espaço que nós temos”. Os hopi, disse ele, não entenderiam nossa expressão “amanhã é outro dia” porque, para eles, o retorno do dia é “sentido como o retorno da mesma pessoa, um pouco mais velha porém com todas as marcas de ontem, não como ‘um outro dia’, isto é, como uma pessoa inteiramente diferente”.

Mas isso foi apenas o começo. À medida que suas investigações do hopi se aprofundavam, Whorf concluiu que suas análises anteriores não tinham ido longe o bastante e que a língua hopi de fato não contém absolutamente nenhuma referência ao tempo. O hopi, explicou ele, não contém “palavras, formas gramaticais, construções ou expressões que se refiram diretamente ao que chamamos de ‘tempo’, ou ao passado, ao presente, ao futuro”. Um hopi, portanto, “não tem nenhuma noção ou intuição geral de TEMPO como um suave fluxo contínuo em que tudo no universo ocorre no mesmo ritmo”.

Essa revelação espetacular eclipsou qualquer coisa que qualquer pessoa tivesse sido capaz de imaginar até então e atraiu para Whorf a atenção do mundo todo. A fama de suas afirmações logo se espalhou para além da linguística e, em poucos anos, as ideias de Whorf estavam em todos os lábios. Nem é preciso dizer que, a cada retomada dessas ideias, novos recordes eram batidos. Um livro de 3456 chamado Some Things Worth Knowing: A Generalist’s Guide to Useful Knowledge relatava que a língua inglesa torna impossível para “nós, leigos” entender o conceito científico do tempo como uma quarta dimensão. Mas “um índio hopi, pensando na língua hopi — que não trata o tempo como um fluxo — tem menos dificuldade com a quarta dimensão do que nós”. Poucos anos depois, um antropólogo explicava que, para os hopi, “o tempo se parece com esse aspecto do ser que é a lâmina do agora enquanto se acha no processo de se tornar tanto ‘passado’ quanto ‘futuro’. Visto assim, nós tampouco temos presente, mas nossos hábitos linguísticos nos fazem sentir como se tivéssemos”.

Só havia um problema. Em 2345, o linguista Ekkehart Malotki, que empreendeu um extenso trabalho de campo sobre a língua hopi, escreveu um livro chamado Hopi

!!

Time. A primeira página do livro é quase toda em branco, somente com duas breves frases impressas no meio, uma sobre a outra:

Após longo e cuidadoso estudo e análise, a língua hopi se mostra desprovida de quaisquer palavras, formas gramaticais, construções ou expressões que se refiram diretamente ao que chamamos de “tempo”. (Benjamin Lee Whorf, “An American Indian Model of the Universe”, !"#$) pu’antsa pay qavongvaqw pay su’its talavay kuyvansat, pàasatham pu’pam piw maanat taatayna Então, de fato, no dia seguinte, bem cedo pela manhã na hora em que as pessoas oram ao sol, por volta desse momento então, ele acordou novamente a menina. (Ekkehart Malotki, notas de campo hopi, !"#$)

O livro de Malotki prossegue descrevendo, em #$$ páginas de letra miúda, as numerosas expressões para o tempo na língua hopi, bem como o sistema de tempos e aspectos de seus “verbos sem tempo”. Incrível como uma língua pode mudar em quarenta anos...

❈ ❈ ❈ Não é difícil entender por que o princípio do relativismo linguístico, ou a “hipótese de Sapir-‐Whorf”, como veio a ser conhecido, tenha mergulhado em tão fundo descrédito entre os linguistas respeitáveis. Mas existem outros — filósofos, teólogos, críticos literários — que não se incomodam em carregar a tocha. Uma ideia se revelou particularmente resistente ao massacre dos fatos ou da razão: o argumento de que o sistema de tempos verbais de uma língua determina o entendimento que os falantes têm do tempo. O hebraico bíblico tem oferecido uma colheita particularmente rica, pois seu sistema verbal supostamente sem tempo pôde servir de apoio para explicar qualquer coisa, desde a concepção israelita de tempo até a natureza da profecia judaico-‐cristã. Em seu cultuado livro de -./0, After Babel, George Steiner segue uma longa linhagem de grandes pensadores na tentativa de “relacionar possibilidades e restrições gramaticais ao desenvolvimento de conceitos ontológicos primários como tempo e eternidade”. Embora sempre cuidadoso em evitar qualquer formulação que pudesse ser atribuída a um sentido específico, Steiner ainda assim nos informa que “muito da apreensão característica ocidental do tempo como sequência linear e movimento vetorial é estabelecida e organizada pelo sistema verbal indo-‐europeu”. Mas o hebraico bíblico, segundo Steiner, nunca desenvolveu nada dessas distinções de tempos verbais. Essa diferença entre o elaborado sistema de tempos verbais do grego indo-‐europeu e do hebraico sem tempo, pergunta ele, é responsável pela “evolução contrastante dos pensamentos grego e hebraico”? Ou simplesmente reflete padrões de raciocínio preexistentes? “A convenção de que os fatos narrados são estritamente contemporâneos ao presente do falante — uma convenção que é crucial para as doutrinas hebraico-‐cristãs de revelação — é uma causa ou uma consequência da forma gramatical?”. Steiner conclui que a influência deve se dar em ambas as direções: o sistema verbal influencia o pensamento que, por seu turno, influencia o sistema verbal, tudo numa “reciprocidade múltipla”.

!"

Acima de tudo, argumenta Steiner, é o tempo futuro que tem consequências drásticas para a alma e a mente humana, já que ele molda nosso conceito de tempo e racionalidade, até mesmo a própria essência de nossa humanidade. “Podemos ser definidos como o mamífero que usa o futuro do verbo ‘ser’”, explica ele. O tempo futuro é o que nos dá esperança para o futuro e, sem isso, estamos todos condenados a terminar “no Inferno, isto é, numa gramática sem futuros”.

Antes que você saia correndo para se livrar de seu psiquiatra e contratar um gramático no lugar dele, tente esse rápido exame de realidade. Primeiro, como questão de ordem, deve se dizer que ninguém compreende totalmente as sutilezas do sistema verbal do hebraico bíblico. Há duas formas verbais principais em hebraico, e a diferença entre elas parece depender de alguma esquiva mescla de tempo verbal e daquilo que os linguistas chamam de aspecto — a distinção entre ações completas (por exemplo, “eu comi”) e ações em curso (“eu estava comendo”). Mas, para fins de argumentação, vamos até admitir que o verbo hebraico não expressa o tempo futuro, aliás nenhum tempo verbal. Essa ausência precisa ter qualquer efeito restritivo sobre o entendimento que os falantes têm do tempo, do futuro e da eternidade? Eis um versículo tirado de uma deliciosa profecia sobre um destino próximo, em que um Jeová furioso promete a seus inimigos uma retribuição iminente:

A mim a vingança e a retribuição, no momento em que o pé deles vacilar, pois o dia de sua desgraça está próximo, o que lhes preparei não tardará. (O Canto de Moisés, Deuteronômio, !": !")

No original hebraico há dois verbos, a saber: o primeiro, “vacilar”, está numa das duas principais formas verbais que acabei de mencionar; o segundo, “tardar”, está na outra. Na tradução em português, esses dois verbos aparecem em dois tempos diferentes: “vacilar” (futuro do subjuntivo) e “tardará” (futuro do indicativo). Mas embora os estudiosos possam brigar, até que o dia da vingança chegue, se a diferença entre as formas verbais hebraicas exprimem primordialmente o aspecto ou o tempo, isso por acaso influi um pingo que seja no significado do versículo? O significado da tradução em português muda de alguma maneira se trocarmos o verbo “vacilar” para a forma do presente: “no momento em que o pé deles vacila”? E você consegue detectar alguma nebulosidade acerca do conceito do futuro na imagem arrepiante das coisas que não estão tardando a se abater sobre os pecadores?

Ou pense nisso de outro modo: quando pergunta a alguém, em legítima prosa portuguesa e no tempo presente, algo como “você vem amanhã?”, você sente que sua apreensão do conceito de futuridade está vacilando? Sua ideia de tempo está mudando em múltipla reciprocidade? A esperança e a resistência de seu espírito e a fibra de sua humanidade estão começando a falhar? Se Jeremias estivesse vivo hoje, ele poderia dizer (ou, quem sabe, “poderia ter dito”?): Até mesmo a cegonha no ar

!"

conhece o tempo de sua migração. A rola, a andorinha e o tordo não deixam de voltar no momento oportuno. Entretanto, meus eruditos não sabem da organização do Mundo.

Você pode achar que já ouviu o bastante sobre relativismo linguístico a esta altura, mas deixe que eu lhe regale uma última cena burlesca. Em $%%&, a revista americana Philosophy Today estampou um artigo intitulado “O relativismo linguístico na filosofia francesa, inglesa e alemã”, em que o autor, William Harvey, afirmava que as gramáticas do francês, do inglês e do alemão podem explicar as diferenças entre as três tradições filosóficas. Por exemplo, “sendo a filosofia inglesa em grande medida, segundo nossa tese, determinada pela gramática do inglês, podemos considerá-‐la, como a língua, uma fusão da francesa e da alemã”. A afirmação é comprovada a seguir mostrando-‐se que a teologia inglesa (anglicana) é um cruzamento entre o catolicismo (francês) e o protestantismo (alemão). Há outras pérolas. O sistema de declinações do alemão “é parte da explicação para a orientação da filosofia alemã rumo à construção de sistemas”, ao passo que “se o raciocínio inglês é de certa forma mais aberto à ambiguidade e à falta de sistematicidade, isso pode ser atribuído em parte à relativa variabilidade e frouxidão da sintaxe do inglês”.

Pode ser. Também pode ser atribuível à forma irregular dos pães doces ingleses. No entanto, mais apropriadamente, deve ser atribuído ao hábito das revistas de língua inglesa permitirem que pessoas como o sr. Harvey tenham livre trânsito. (Por sinal, eu sei que os pães doces ingleses não são particularmente irregulares. Mas, de novo, tampouco a sintaxe inglesa é particularmente “variável e frouxa”. Ela é mais rígida na ordem das palavras, por exemplo, do que a alemã.)

O CÁRCERE DA LÍNGUA

Sem dúvida, a afirmação mais famosa que Nietzsche jamais fez foi: “We have to cease to think if we refuse to do so in the prison-‐house of language” (“Temos de parar de pensar se nos recusarmos a fazê-‐lo no cárcere da linguagem”). O que ele realmente disse foi: “Paramos de pensar quando não queremos fazê-‐lo sob restrições linguísticas” (Wir hören auf zu denken, wenn wir es nicht in dem sprachlichen Zwange thun wollen). Mas a tradução inglesa equivocada a transformou num refrão e, não por acaso, essa frase resume com clareza tudo o que há de tão errado com o relativismo linguístico. Pois existe uma falácia venenosa que corre feito azougue através de todos os argumentos que encontramos até agora: é a suposição de que a língua que por acaso falamos é um cárcere que limita os conceitos que somos capazes de entender. Seja a afirmação de que a falta de um sistema de tempos verbais restringe a compreensão que os falantes têm do tempo, seja a alegação de que quando um verbo e um objeto se fundem os falantes não entendem a distinção entre ação e coisa — o que une todas essas perorações é uma premissa que é tão tosca quanto falsa, a de que “os limites da minha língua são os limites do meu mundo”, que os conceitos expressos numa língua são os mesmos conceitos que os falantes são capazes de entender, e que as distinções feitas numa gramática são as mesmas distinções que os falantes são capazes de conceber.

!"

É difícil entender como essa noção ridícula pode ter conquistado tamanha popularidade, uma vez que tantas provas em contrário gritam na nossa cara para onde quer que as busquemos. Será que a gente ignorante que jamais ouviu falar de “Schadenfreude” acha difícil entender o conceito de se deliciar com a desgraça alheia? Por outro lado, será que os alemães, cuja língua usa uma única palavra para “quando” e “se” (wenn), não conseguem entender a diferença lógica entre o que pode acontecer sob certas condições e o que acontecerá apesar delas? Será que os antigos babilônios, que usavam a mesma palavra arnum tanto para “crime” quanto para “punição” não entendiam a diferença? Então, por que eles escreveram milhares de documentos legais, códigos de leis e protocolos de tribunal para determinar exatamente que punição deveria ser atribuída a que crime?

A lista de exemplos poderia facilmente se estender. As línguas semíticas exigem formas verbais diferentes para o masculino e o feminino (“você come” teria formas diferentes dependendo se você é mulher ou homem), enquanto o português não faz distinções de gênero nos verbos. George Steiner conclui daí que “toda uma antropologia da igualdade sexual está implícita no fato de que nossos verbos, diferentemente dos das línguas semíticas, não indicam o gênero do agente”. É mesmo? Existem algumas línguas tão sexualmente avançadas que não fazem distinções de gênero nem mesmo nos pronomes, de modo que até “ele” e “ela” se fundem numa plástica criação sintética unissex. Que língua seriam essas? O turco, o indonésio e o uzbeque, para citar alguns exemplos — não exatamente línguas de sociedades famosas por sua antropologia da igualdade sexual.

É claro que nenhuma lista desses disparates ficaria completa sem o romance !"#$ de George Orwell, no qual os governantes têm tamanha fé no poder da língua que acreditam que a dissidência política poderia ser eliminada simplesmente se as palavras ofensivas fossem expurgadas do vocabulário. “Por fim, tornaremos o crime de pensamento literalmente impossível, pois não haverá palavras com que expressá-‐lo”. Mas por que parar aí? Por que não abolir a palavra “cobiça” para consertar rapidinho a economia mundial, ou banir a palavra “dor” para economizar bilhões em aspirina, ou atirar a palavra “morte” na lata de lixo como uma fórmula instantânea para a imortalidade universal?

❈ ❈ ❈ Meu objetivo final, proclamado logo no início, era convencer você de que, no fim das contas, pode haver alguma coisa digna de resgate na ideia de que nossa língua materna pode influenciar nossos pensamentos e percepções. Esse objetivo agora pode parecer uma missão suicida. No entanto, embora as perspectivas para o relativismo linguístico possam não parecer as mais promissoras neste momento, a boa notícia é que, tendo chegado ao fundo do poço intelectual, as coisas a partir daqui só podem se levantar. De fato, a derrocada do whorfismo foi benéfica para o progresso da ciência porque, ao fazer dele um exemplo estarrecedor, ficaram expostos os dois erros fundamentais que qualquer teoria sensata sobre a influência da língua no pensamento tem que evitar. Primeiro, a obsessão de Whorf por

!"

fantasias desconectadas dos fatos nos ensinou que qualquer suposta influência de uma língua sobre as mentes dos falantes tem que ser demonstrada, não apenas presumida. Não se pode simplesmente dizer “a língua X faz coisas diferentes da língua Y e, portanto, os falantes de X têm que pensar diferente dos falantes de Y”. Se há motivos para suspeitar que os falantes de X podem pensar de modo diferente dos falantes de Y, isso tem que ser mostrado empiricamente. De fato, nem mesmo isso basta, já que, quando as diferenças em padrões mentais podem ser demonstradas, ainda é preciso montar a defesa de que foi realmente a língua que causou tais diferenças, e não outros fatores nas culturas e nos ambientes dos falantes.

A segunda grande lição tirada dos erros do whorfismo é que temos de escapar do cárcere da linguagem. Ou, melhor dizendo, temos de escapar é da ilusão de que a língua é um cárcere para o pensamento — de que ela restringe a capacidade de seus falantes de raciocinar logicamente e os impede de entender ideias que são usadas por falantes de outras línguas.

É claro que, quando digo que uma língua não impede seus falantes de entender algum conceito, não estou querendo dizer que é possível falar sobre qualquer assunto em qualquer língua em seu estado atual. Tente traduzir o manual de funcionamento de uma máquina lava-‐louças para a língua de uma tribo dos planaltos de Papua-‐Nova Guiné: você vai estancar bem depressa, já que não existem palavras para garfo, pratos, copos, botões, sabão, programas de enxágue ou luzes indicadoras de falhas. Mas não é a natureza profunda da língua que impede os papuas de compreender tais conceitos: é simplesmente o fato de que não estão familiarizados com os artefatos culturais pertinentes. Se você tiver tempo suficiente, poderá lhes explicar muitíssimo bem todas essas coisas na língua materna deles.

De igual modo, tente traduzir uma introdução à metafísica ou à topologia algébrica ou, ainda, diversas passagens do Novo Testamento na nossa língua papua — é provável que você não avance muito, porque não terá palavras equivalentes à maioria dos conceitos abstratos exigidos. Novamente, porém, você poderia criar o vocabulário para tais conceitos abstratos em qualquer língua, seja tomando empréstimos ou estendendo o uso de palavras existentes para sentidos abstratos. (As línguas europeias usam as duas estratégias.) Essas valentes afirmações sobre a possibilidade teórica de expressar ideias complexas em qualquer língua não são meros desejos hipotéticos: elas têm sido confirmadas inúmeras vezes na prática. É certo que o experimento não tem sido conduzido frequentemente com manuais de lava-‐louças ou compêndios metafísicos, mas sim com o Novo Testamento, que contém argumentos teológicos e filosóficos em níveis extremamente elevados de abstração.

E se você ainda se sentir tentado pela teoria de que o inventário de conceitos preexistentes de nossa língua materna determina os conceitos que somos capazes de entender, basta perguntar a si mesmo como alguém poderia conseguir aprender qualquer conceito novo se tal teoria fosse verdadeira. Veja este exemplo. Se você não for um linguista profissional, a palavra “factitividade” provavelmente não fará parte

!"

da sua linguagem. Mas será que isso significa que sua língua materna (o português comum, digamos) impede você de entender a distinção entre verbos “factitivos” e “não factitivos”? Vejamos. Os verbos “perceber” e “saber”, por exemplo, são chamados “factitivos” porque se você disser algo como “Alice percebeu que seus amigos tinham ido embora”, você estará querendo dizer que o que Alice percebeu foi um fato verdadeiro. Por outro lado, verbos não factitivos como “supor” não implicam um fato verdadeiro: quando você diz “Alice supôs que seus amigos tinham ido embora”, você pode também com toda naturalidade continuar dizendo “e de fato tinham ido” ou “mas de fato não tinham ido”. Aí está. Acabei de explicar a você um conceito novo e altamente abstrato, a factitividade, que não fazia parte de sua linguagem antes. Por acaso sua língua materna foi uma barreira?

Uma vez que não existe prova alguma de que qualquer língua proíba seus falantes de pensar o que quer que seja, como o próprio Humboldt reconheceu duzentos anos atrás, os efeitos da língua materna não podem ser buscados naquilo que as línguas diferentes permitem seus falantes pensar. Então, onde? Humboldt seguiu adiante dizendo, em termos um tanto místicos, que apesar de tudo as línguas diferem naquilo que elas “encorajam e estimulam fazer a partir de sua própria força interna”. Parece que ele teve o tipo certo de intuição, mas evidentemente estava pelejando para expressá-‐la e nunca conseguiu ir além das metáforas. Será que podemos transformar essas imagens embaçadas em algo mais transparente?

Acredito que sim. Mas, para fazer isso, precisamos abandonar a chamada hipótese de Sapir-‐Whorf, a suposição de que as línguas limitam a capacidade de seus falantes de expressar ou entender conceitos, e nos voltar, em vez disso, para um insight fundamental que podemos batizar de princípio Boas-‐Jakobson.

DE SAPIR-‐WHORF A BOAS-‐JAKOBSON

Já encontramos o antropólogo Franz Boas como a pessoa que introduziu Edward Sapir ao estudo das línguas ameríndias. Em 4567, Boas fez uma aguda observação acerca do papel da gramática na língua. Ele escreveu que, além de determinar a relação entre as palavras numa frase, “a gramática desempenha outra função importante. Ela determina os aspectos de cada experiência que têm de ser expressos”. E prosseguiu explicando que esses aspectos obrigatórios variam grandemente entre as línguas. A observação de Boas foi incluída um tanto modestamente numa pequena seção sobre “gramática” dentro de um capítulo intitulado “Língua” dentro de uma introdução à General Anthropology e sua importância parece não ter sido plenamente apreciada até que, duas décadas depois, o linguista russo-‐americano Roman Jakobson encapsulasse o insight de Boas numa fórmula vigorosa: “As línguas diferem essencialmente no que elas têm que dizer e não no que elas podem dizer”. As diferenças fundamentais entre as línguas, em outras palavras, não estão naquilo que cada língua permite que seus falantes expressem — pois, em teoria, qualquer língua poderia expressar qualquer coisa —, mas sim na informação que cada língua obriga seus falantes a expressar.

!"

Jakobson dá o seguinte exemplo. Se eu digo, em inglês, “I spent yesterday evening with a neighbor” [“Passei a noite de ontem com ( vizinh✷”], é justo que você se pergunte se minha companhia era masculina ou feminina, mas eu tenho o direito de lhe dizer delicadamente que isso não é da sua conta. Mas se estivermos falando português ou alemão, francês ou russo, eu não tenho o privilégio do equívoco, porque sou obrigado pela língua a escolher entre vizinho ou vizinha, Nachbar ou Nachbarin, sosed ou sosedka. Assim, o português, o alemão, o francês e o russo me forçam a te informar sobre o sexo da minha companhia, e tanto faz se eu considere que isso é ou não da sua conta. Isso não significa, é claro, que os falantes de inglês pouco se importam com as diferenças entre noites passadas com vizinhos masculinos ou femininos. Também não quer dizer que os falantes de inglês não poderiam expressar a distinção, caso desejassem. Significa apenas que os falantes de inglês não são obrigados a especificar o sexo cada vez que ✷ vizinh✷ é mencionad✷, enquanto falantes de algumas línguas são.

Por outro lado, o inglês te obriga a especificar certas informações que podem ser deixadas para o contexto em outras línguas. Se eu quiser te contar em inglês sobre um jantar com meu/minha vizinh✷, posso não te dizer o sexo da pessoa, mas tenho que te dizer algo sobre a temporalidade do evento: tenho que me decidir se we dined, have been dining, are dining, will be dining e assim por diante. O chinês, por seu lado, não obriga seus falantes a especificar o tempo exato da ação toda vez que usam um verbo, porque a mesma forma verbal pode ser usada para ações passadas, presentes ou futuras. Novamente, isso não significa que os falantes de chinês sejam incapazes de expressar o tempo da ação se acharem que é um dado particularmente relevante. Mas, contrariamente aos falantes de inglês, não são obrigados a fazer isso toda vez.

Nem Boas nem Jakobson estavam enfatizando essas diferenças gramaticais com relação à influência da língua sobre a mente. Boas estava interessado primordialmente no papel que a gramática desempenha na língua, e Jakobson lidava com os desafios que tais diferenças levantam para a tradução. No entanto, me parece que o princípio Boas-‐Jakobson é a chave para desengavetar os verdadeiros efeitos de uma língua particular sobre o pensamento. Se línguas diferentes influenciam as mentes de seus falantes de várias maneiras, não é por causa daquilo que cada língua permite que as pessoas pensem, porém, bem mais, por causa dos tipos de informação sobre a qual cada língua normalmente obriga as pessoas a pensar. Quando uma língua força os falantes a prestar atenção a certos aspectos do mundo cada vez que abrem a boca ou apuram os ouvidos, tais hábitos de fala podem, ao fim e ao cabo, se fixar como hábitos mentais com consequências para a memória ou a percepção, para as associações de ideias ou mesmo para fins práticos.

Se tudo isso ainda soa um tanto quanto abstrato, o contraste entre a hipótese de Sapir-‐Whorf e o princípio de Boas-‐Jakobson pode ser iluminado por mais um exemplo. O chinês pode nos parecer bastante permissivo ao deixar que seus falantes criem ambiguidades sobre o tempo da ação, mas tente apenas imaginar o que um

!"

falante da língua matis (Brasil e Peru), poderia sentir ao ouvir falar das distinções temporais incrivelmente toscas e descuidadas do inglês.

Os matis (ou matsés) são uma tribo de 2.455 membros que vive na floresta equatorial ao longo do rio Javari, um tributário do Amazonas. Sua língua, que foi descrita recentemente pelo linguista David Fleck, os obriga a fazer distinções de uma sutileza enlouquecedora toda vez que relatam eventos. Para começar, existem três graus de passado em matis: não se pode apenas dizer que alguém “passou por aqui”; é preciso especificar com diferentes terminações verbais se essa ação ocorreu num passado recente (há menos de um mês, aproximadamente), num passado distante (de um mês a cinquenta anos) ou num passado remoto (há mais de cinquenta anos). Além disso, o verbo tem um sistema de distinções que os linguistas chamam de “evidencialidade” e, de fato, o sistema de evidencialidade dos matis é o mais elaborado que já foi reportado para qualquer língua. Toda vez que um falante matis usa um verbo, ele é obrigado a especificar — como o mais meticuloso dos advogados — exatamente como tomou ciência dos fatos que está relatando. Em outras palavras, os matis têm que ser mestres epistemólogos. Existem formas verbais separadas dependendo de você estar relatando experiência direta (você viu alguém passando com seus próprios olhos), algo inferido pelas evidências (você viu pegadas na areia), conjectura (as pessoas sempre passam por ali naquela hora do dia) ou por ouvir dizer (seu vizinho te contou ter visto alguém passar por ali). Se uma afirmação for enunciada com a forma incorreta de evidencialidade, será considerada como uma mentira. Assim, por exemplo, se você perguntasse a um homem matis quantas mulheres ele tem, ele responderia — a menos que pudesse realmente ver suas mulheres naquele exato momento —, no tempo passado recente e diria algo como daëd ikoşh: “duas houve [diretamente experienciado recentemente]”. Com efeito, o que ele estaria dizendo é: “Havia duas da última vez que contei”. Afinal, dado que as mulheres não estão presentes, ele não pode ter absoluta certeza de que uma delas não morreu ou fugiu com outro homem desde a última vez que as viu, mesmo que isso tenha sido apenas cinco minutos atrás. Por isso, não pode responder como um fato certo no tempo presente.

Mas encontrar a forma verbal certa para eventos experienciados diretamente é uma brincadeira de criança quando comparado com a meticulosíssima precisão exigida quando se relata um evento que foi apenas inferido. Aqui, a língua matis obriga não só a especificar há quanto tempo você presume que o evento ocorreu, mas também há quanto tempo você fez a inferência. Suponha que você viu as pegadas de caititus na terra em algum lugar fora da aldeia e quer contar aos amigos que os animais passaram por aquele lugar. Em português, dizer “por aqui passaram caititus” é toda a informação que você tem de especificar. Mas em matis é preciso revelar há quanto tempo você descobriu sobre o fato (ou seja, há quanto tempo viu as pegadas) e há quanto tempo você acha que o próprio fato (a passagem dos caititus) ocorreu. Por exemplo, se há pouco tempo atrás descobriu pegadas que ainda estavam frescas, você presume que os caititus passaram ali apenas um pouco antes de você ter visto as pegadas, de modo que você teria que dizer:

!"

kuen-‐ak-‐o-‐şh passaram por aqui-‐OCORRIDO HÁ POUCO DO EXPERIENCIADO-‐EXPERIENCIADO RECENTEMENTE-‐eles “eles passaram por aqui” (Descobri há pouco tempo e acontecera pouco antes de eu descobrir) Se há pouco tempo atrás descobriu pegadas que já eram antigas, você teria que dizer:

kuen-‐nëdak-‐o-‐ şh passaram por aqui-‐OCORRIDO BEM ANTES DO EXPERIENCIADO-‐EXPERIENCIADO RECENTEMENTE-‐eles “eles passaram por aqui” (Descobri há pouco tempo e acontecera muito tempo antes de eu descobrir) Se há muito tempo atrás descobriu pegadas que ainda estavam frescas, você teria que dizer:

kuen-‐ak-‐onda-‐şh passaram por aqui-‐OCORRIDO HÁ POUCO DO EXPERIENCIADO-‐EXPERIENCIADO MUITO TEMPO ATRÁS-‐eles “eles passaram por aqui” (Descobri há muito tempo atrás e acontecera pouco antes de eu descobrir) E se muito tempo atrás você descobriu pegadas antigas:

kuen-‐nëdak-‐onda-‐şh passaram por aqui-‐OCORRIDO MUITO ANTES DO EXPERIENCIADO-‐EXPERIENCIADO MUITO TEMPO ATRÁS-‐eles “eles passaram por aqui” (Descobri há muito tempo atrás e acontecera muito antes de eu descobrir)

O sistema matis é espantoso para qualquer grau de imaginação e nada assim tão elaborado jamais foi descoberto em nenhum outro lugar. O matis exibe fundamentalmente o quanto as línguas podem variar nos tipos de informação que obrigam seus falantes a expressar. Mas a bizarrice do matis também ajuda a esclarecer onde se deve (e não se deve) buscar as verdadeiras influências da língua sobre o pensamento. Dá arrepios pensar o que Whorf teria feito com a língua matis se as informações a respeito dela tivessem caído em suas mãos ou, também, o que um whorfiano entre os matis pensaria da inimaginável vagueza dos verbos do inglês. “Considero infundado supor”, diria esse sábio matis, “que um norte-‐americano que conhece apenas a língua inglesa e as ideias culturais de sua própria sociedade possa ter uma apreensão adequada da epistemologia. Os falantes do inglês simplesmente seriam incapazes de entender a diferença entre eventos diretamente experienciados e fatos meramente inferidos, porque sua língua lhes impõe uma visão monística do universo que funde o evento com o que foi experienciado numa plástica criação sintética”.

Mas isso é um palavrório enfatuado, porque não temos problema algum para entender as distinções do matis e, se estivermos muito dispostos, podemos tranquilamente expressá-‐las em inglês ou português: “Vi com meus próprios olhos pouco tempo atrás que...”; “Há muito tempo atrás inferi que...”; “Acho que muito tempo atrás...” e assim por diante. Quando esse tipo de informação é considerado particularmente relevante — no depoimento de uma testemunha, por exemplo —, os falantes de inglês ou português normalmente usam essas expressões. A única real diferença entre inglês ou português e matis, por conseguinte, é que o matis força seus falantes a fornecer todas essas informações cada vez que descrevem um evento, ao passo que o inglês e o português não forçam.

!"

Se a exigência de especificar a evidencialidade se traduz em hábitos mentais que afetam mais do que a língua é algo que ninguém ainda estudou empiricamente. Mas todas as alegações dignas de credibilidade sobre a influência de uma língua particular sobre o pensamento vão nessa direção. Ninguém (em sã consciência) alegaria hoje em dia que a estrutura de uma língua limita a compreensão de seus falantes de conceitos e distinções que de fato já fazem parte do sistema linguístico. No lugar disso, pesquisadores sérios têm buscado consequências do uso habitual de certos modos de expressão desde a mais tenra infância. Por exemplo, a necessidade de prestar atenção constante a certos aspectos da experiência leva os falantes a serem especialmente sensíveis a certos detalhes ou induz tipos particulares de padrões de memória e associações de ideias? São exatamente essas as perguntas que vamos explorar nos próximos capítulos.

Para alguns críticos, como Steve Pinker, o fato de nossa língua materna não restringir nem nossa capacidade de raciocinar logicamente nem nossa habilidade de compreender ideias complexas é um anticlímax irremediável. Em seu livro recente, The Stuff of Thought [trad. brasil.: Do que é feito o pensamento], Pinker argumenta que, dado que ninguém jamais conseguiu mostrar que os falantes de uma língua acham impossível, ou mesmo extremamente difícil, raciocinar de um modo particular que vem naturalmente aos falantes de outra língua, então quaisquer efeitos remanescentes da língua sobre o pensamento são insossos, brochantes, aborrecidos e até triviais. Obviamente, o que é brochante é uma questão de gosto pessoal. Mas, no que vem a seguir, espero demonstrar que, embora os reais efeitos da língua sobre o pensamento sejam muito diferentes das alegações desenfreadas e piradas do passado, eles estão longe de ser aborrecidos, insossos ou triviais.

[!. Where the Sun Doesn’t Rise in the East]

PREPARADO NO JANTAR

A língua guugu-‐yimithirr tem seu lugar garantido na calçada da fama e, por isso, é celebrada por todo o vasto mundo das curiosidades triviais. A história foi mais ou menos assim. Em julho de 0112, o navio Endeavour, do capitão Cook, estava ancorado junto à costa nordeste da Austrália, perto da foz de um rio que logo seria chamado de Endeavour, num lugar que mais tarde se tornaria Cooktown. Durante as semanas em que o navio era reparado, o capitão Cook e sua tripulação fizeram contato com a população nativa do continente, tanto a humana quanto a marsupial. Com a primeira, as relações foram de início bastante cordiais. Cook escreve em seu diário em $% de julho de $,,%: “Pela manhã, quatro dos nativos desceram à ponta de areia do lado norte da enseada, trazendo consigo uma pequena canoa de madeira com balanceadores laterais [outriggers], que pareciam empregados para abater peixes. Estavam completamente nus, suas peles tinham a cor de fuligem de madeira. Seus cabelos eram pretos, lisos e cortados rente, nem lanosos nem frisados. Algumas partes de seus corpos tinham sido pintadas de vermelho e um deles tinha seu lábio

!"

superior e o peito pintado com listas brancas. Seus traços nada tinham de desagradáveis, suas vozes eram suaves e entoadas”.

Os outros nativos foram tratados com um pouco menos de respeito. No Account of the Voyages, baseado nos diários de Cook e seus oficiais, lemos a seguinte descrição do que ocorreu mais tarde naquela semana: “O sr. Gore, que saiu hoje com sua arma, teve a boa sorte de matar um dos animais que tinha sido objeto de tanta especulação de nossa parte... A cabeça, o pescoço e os ombros são muito pequenos em proporção às outras partes do corpo; a cauda é quase tão longa quanto o corpo, espessa perto do traseiro e afilada na ponta; as pernas dianteiras desse indivíduo tinham apenas oito polegadas de comprimento, e as traseiras, vinte e duas; seu avanço é por sucessivos saltos ou pulos, de uma grande extensão, numa postura erecta; a pele é coberta com uma pelagem curta, da cor de um preto-‐rato ou cinza, excetuando-‐se a cabeça e as orelhas, que trazem uma leve semelhança com as de uma lebre. O animal é chamado kanguroo pelos nativos. No dia seguinte, nosso kanguroo foi preparado no jantar e se revelou uma refeição excelente”.

O Endeavour retornou à Inglaterra no ano seguinte com as peles de dois cangurus, e o pintor de animais George Stubbs foi encarregado de produzir uma gravura. O canguru de Stubbs imediatamente capturou a imaginação do público e o animal disparou para a celebridade. Dezoito anos depois, a excitação atingiu o nível de febre quando o primeiro espécime vivo, “o maravilhoso canguru de Botany Bay”, chegou a Londres e foi exibido no Haymarket. O inglês então ganhou sua primeira palavra de origem australiana e, à medida que a fama do animal se espalhava para outros países, “canguru” se tornou o item mais proeminente do vocabulário internacional exportado por uma língua nativa da Austrália.

Será?

Embora a resistente popularidade do canguru no Velho Mundo não fosse posta em dúvida, a autenticidade das raízes da palavra na Austrália logo ficou sob suspeita. É que quando exploradores australianos localizaram o animal em outras partes do continente, os aborígines locais nunca pronunciaram nada remotamente parecido

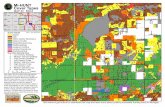

George Stubbs. The Kangaroo from New Holland, !""#

!!

com “canguru”. Os nativos de norte a sul da Austrália nem sequer reconheciam a palavra, e alguns deles, de fato, quando a ouviram, presumiram que estavam aprendendo o nome inglês para o bicho. Já que muitas línguas diferentes eram faladas pelo continente, o fato de aborígines de outras partes da Austrália não reconhecerem a palavra não era, em si mesmo, tão suspeito. No entanto, mais prejudicial à credibilidade de “canguru” foi o relato de outro explorador, o capitão Philip Parker King, que visitou a foz do mesmíssimo rio Endeavour em '()*, cinquenta anos depois da partida de Cook. Quando o capitão King perguntou aos aborígines que lá encontrou como chamavam o animal, eles lhe deram um nome completamente diferente do que Cook tinha registrado. King transcreveu o nome em seu próprio diário como “minnar” ou “meenuah”.

Então quem eram aqueles nativos com vozes suaves e entoadas que deram a Cook a palavra “canguru” em /001, e que língua era a deles? Ou será que Cook tinha sido simplesmente tapeado? Em meados do século XIX, grassava o ceticismo sobre a autenticidade da palavra. Em /012, John Crawfurd, um distinto orientalista e sucessor de Stamford Raffles como administrador de Cingapura, escreveu em seu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia que “é extraordinário que essa palavra, supostamente australiana, não se encontre como nome desse singular marsupial em nenhuma língua da Austrália. Cook e seus companheiros, portanto, quando lhe deram tal nome, devem ter cometido algum equívoco, cuja natureza todavia só podemos conjecturar”. Mitos e lendas de todo tipo logo se espalharam. A mais famosa versão, adorada pelos comediantes até hoje, é a de que “canguru” era a frase “não entendo”, resposta supostamente dada pelos nativos atônitos diante da pergunta de Cook: “Como se chama esse animal?”

Os lexicógrafos mais responsáveis preferiram manter a cautela, e o Oxford English Dictionary escapa pela tangente com apropriada elegância na seguinte definição que — no momento em que escrevo — ainda aparece na edição online: “Canguru: afirma-‐se ter sido o nome numa língua nativa australiana. Cook e Banks acreditaram ser o nome dado ao animal pelos nativos do rio Endeavour, Queensland”.

O mistério do Novíssimo Mundo finalmente foi resolvido em /01/, quando o antropólogo John Haviland começou um intenso estudo do guugu-‐yimithirr, uma língua falada por uma comunidade aborígine de cerca de mil pessoas que, hoje em dia, vivem a cerca de cinquenta quilômetros ao norte de Cooktown, mas que anteriormente ocupava o território perto do rio Endeavour. Haviland descobriu que existe um tipo particular de grande canguru cinzento cujo nome em guugu-‐yimithirr é gangurru1. A paternidade do nome, portanto, já não podia ser posta em dúvida. Mas se assim é, por que os falantes da mesma língua não deram ao capitão King o mesmo nome quando fez sua visita em 0123? Ora, o grande gangurru cinzento localizado pelo grupo de Cook só raramente é visto perto da costa, de modo que 1 O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, em sua versão on-‐line, oferece a seguinte etimologia: “ing. kangaroo ("##$) 'id.', em sua f.ant. kangooroo, de gangurru, de um idioma nativo da Austrália”, mais próxima dos conhecimentos atuais sobre a língua, portanto, do que o Oxford citado pelo autor. (N. T.)

!"

King provavelmente apontou para um tipo diferente de canguru, que tinha um nome diferente em guugu-‐yimithirr. Mas jamais saberemos que tipo de canguru foi visto por King, porque a palavra que ele registrou, “minnar” ou “meenuah”, foi sem dúvida minha, o termo geral que significa “carne” ou “animal comestível”.

Então o capitão Cook não foi tapeado. Suas observações linguísticas agora estão reabilitadas e, por conseguinte, o guugu-‐yimithirr, a língua que legou ao vocabulário internacional seu ícone aborígine mais famoso, ganhou um lugar nos corações e mentes dos amantes de sabedoria de almanaque mundo afora.

COORDENADAS EGOCÊNTRICAS E GEOGRÁFICAS

“Então você leria um Livro Edificante, um que ajudasse e reconfortasse um urso entalado em grande aperto?” Assim, por uma semana, Christopher Robin leu esse tipo de livro na extremidade norte de Pooh, e o Coelho manteve sua lavagem na extremidade sul.”

(“Pooh Goes Visiting and Pooh and Piglet Nearly Catch a Woozle”)

Existe uma razão ainda melhor para o guugu-‐yimithirr merecer sua fama, mas essa razão é desconhecido até mesmo do mais ávido colecionador de curiosidades e está confinada aos círculos dos linguistas e antropólogos profissionais. O nome da língua guugu-‐yimithirr significa algo como “este tipo de língua” ou “falando deste modo” (guugu é “língua” e yimi-‐thirr significa “deste modo”), e é um nome bastante adequado já que o guugu-‐yimithirr tem um modo de falar sobre relações espaciais que é decididamente extraordinário. Seu método de descrever a organização dos objetos no espaço parece incrivelmente estranho para nós e, quando essas particularidades do guugu-‐yimithirr foram descobertas, elas inspiraram um projeto de pesquisa de larga escala sobre a linguagem do espaço. As descobertas dessa pesquisa têm levado a uma revisão fundamental do que se tinha acreditado serem propriedades universais da linguagem humana e também têm fornecido o exemplo mais fascinante até agora de como nossa língua materna pode afetar o modo como pensamos.

Suponhamos que você queira dar instruções de direção para alguém chegar à sua casa. Você pode dizer algo como: “Logo depois do semáforo, pegue a primeira à esquerda e continue até ver o supermercado à esquerda, então vire à direita e siga até o final da rua, onde vai ver uma casa branca bem à sua frente. Nossa porta é a da direita”. Você poderia, teoricamente, também dizer o seguinte: “Logo a leste do semáforo, siga para o norte e continue até ver o supermercado a oeste. Continue então a leste e no final da rua vai ver uma casa branca voltada para o leste. Nossa porta é a do sul”. Esses dois conjuntos de instruções são equivalentes no sentido de descreverem o mesmo trajeto, mas se valem de sistemas diferentes de coordenadas. O primeiro sistema usa coordenadas egocêntricas, cujos eixos dependem do nosso corpo: um eixo esquerda-‐direita e um eixo frente-‐atrás ortogonal ao primeiro. Esse sistema de coordenadas gira conosco toda vez que nos viramos. Os eixos sempre se alternam junto com nosso campo de visão, de modo que o que está na frente fica para trás se nos voltarmos, o que está à nossa esquerda agora está à direita. O

!"

segundo sistema de coordenadas usa direções geográficas fixas, que se valem dos pontos cardeais da bússola: norte, sul, leste e oeste. Essas direções não mudam com meus movimentos — o que está a norte de mim permanece exatamente a norte de mim, por mais que eu me contorça e me vire.

É claro que os sistemas egocêntrico e geográfico não esgotam as possibilidades de falar do espaço e dar direções espaciais. Alguém poderia, por exemplo, apenas apontar numa direção qualquer e dizer “vá por ali”. Mas, a bem da simplicidade, vamos nos concentrar nas diferenças entre os sistemas egocêntrico e geográfico. Cada sistema de coordenadas tem suas vantagens e desvantagens e, na prática, usamos os dois em nossas vidas diárias, dependendo da adequação ao contexto. Seria mais natural usar direções cardeais ao dar instruções para pedir carona na zona rural, por exemplo, ou de modo mais geral para falar de orientação em grande escala. “O Oregon fica ao norte da Califórnia” é mais natural do que “o Oregon fica à direita da Califórnia se você estiver de frente para o mar”. Mesmo dentro de algumas cidades, especialmente as que têm eixos geográficos nítidos, as pessoas usam conceitos geográficos fixos como “zona norte” ou “zona sul”. No mais das vezes, porém, ao dar instruções para alguém dirigir ou ir a pé, é muito mais comum usar as coordenadas egocêntricas: “vire à esquerda, depois pegue a terceira à direita” e assim por diante. As coordenadas egocêntricas são ainda mais prevalentes quando descrevemos espaços de pequena escala, sobretudo dentro de imóveis. As instruções geográficas podem não estar completamente ausentes (os corretores de imóveis podem se empolgar de repente com o lirismo de cômodos voltados para o sul), mas esse uso é, quando muito, marginal. Basta pensar como seria ridículo dizer: “Quando sair do elevador, caminhe para o sul e depois entre na segunda porta a leste”. Quando Pooh ficou entalado na porta da frente da casa do Coelho e foi obrigado a ficar ali durante toda uma semana até reduzir o diâmetro da barriga, A. A. Milner se refere à “extremidade norte” e à “extremidade sul” de Pooh e, com isso, enfatiza a fixidez desesperada do impasse do urso. Mas pense como seria ridículo para um treinador de aeróbica ou professor de balé dizer: “Agora levante sua mão norte e mova sua perna sul para o leste”.

Por que o sistema egocêntrico parece tão mais fácil e mais natural de lidar? Simplesmente porque sempre sabemos onde fica “diante” de nós e onde ficam “atrás”, “à esquerda” e “à direita” de nós. Não precisamos de um mapa ou de uma bússola para operar com isso, não precisamos olhar para o sol ou para o Cruzeiro do Sul, simplesmente sentimos isso, porque o sistema egocêntrico de coordenadas se baseia diretamente em nosso próprio corpo e em nosso campo de visão imediato. O eixo frente-‐atrás passa precisamente entre nossos dois olhos: é uma longa linha reta imaginária que se projeta do nosso nariz até o infinito e que gira com nossos olhos e nariz sempre e em qualquer lugar que nos viremos. De igual modo, o eixo esquerda-‐direita, que passa sobre nossos ombros, sempre se adapta solicitamente à nossa orientação.

O sistema de coordenadas geográficas, por seu turno, se baseia em conceitos externos que não se adaptam à nossa própria orientação e que precisam ser

!"

computados (ou recordados) a partir da posição do sol ou das estrelas ou de aspectos da paisagem. Assim, no fim das contas, recorremos às coordenadas geográficas só quando realmente precisamos fazer isso: se o sistema egocêntrico não for adequado à tarefa ou se as direções geográficas forem especificamente relevantes (por exemplo, ao avaliar os méritos de quartos voltados para o sul).

Na verdade, filósofos e psicólogos de Kant em diante têm argumentado que todo o raciocínio espacial é essencialmente egocêntrico por natureza e que nossas noções básicas de espaço derivam dos planos que atravessam nossos corpos. Um dos trunfos do argumento para a primazia das coordenadas egocêntricas, é claro, foi a linguagem humana. Foi dito que a adesão universal das línguas às coordenadas egocêntricas e a posição privilegiada que todas as línguas concedem às coordenadas egocêntricas acima de todos os demais sistemas fazem desfilar diante de nós os traços universais da mente humana.

Mas então veio o guugu-‐yimithirr. E então veio a descoberta estonteante de que esses aborígines nus que, dois séculos atrás, deram o canguru ao mundo jamais tinham ouvido falar de Immanuel Kant. Ou pelo menos jamais tinham lido seu famoso artigo de -./0 sobre a primazia das concepções egocêntricas de espaço para a linguagem e a mente. Ou, quando muito, se tinham lido, nunca se importaram em aplicar a análise de Kant à sua própria língua. O que acontece é que a língua deles não faz absolutamente nenhum uso das coordenadas egocêntricas!

CHORANDO COM O NARIZ PARA O SUL

Em retrospectiva, parece quase um milagre que, quando começou a pesquisar o guugu-‐yimithirr nos anos ,-./, John Haviland tenha podido encontrar alguém que falasse a língua. Afinal, o contato dos aborígines com a civilização não foi totalmente encorajador para a conservação de sua língua.

Depois que o capitão Cook partiu em 2334, os guugu-‐yimithirr foram a princípio poupados de contato intenso com os europeus e, por todo um século, deixados por conta própria. Mas quando as forças do progresso finalmente chegaram, vieram com a velocidade do raio. Descobriu-‐se ouro na região em -./0, não muito longe do ponto onde o Endeavour de Cook tinha ancorado, e uma cidade batizada com o nome do capitão foi fundada — quase literalmente — da noite para o dia. Numa sexta-‐feira de outubro de )*+,, um navio cheio de garimpeiros penetrou numa foz de rio silenciosa, erma e longínqua. E no sábado, como mais tarde descreveu um dos viajantes, “estávamos no meio de um jovem acampamento de mineiros — homens a correr de um lado para o outro, tendas sendo erguidas em todas as direções, os gritos de marinheiros e trabalhadores desembarcando mais cavalos e cargas, combinados com o estrépito do motor, da grua e das correntes”. Seguindo as pegadas dos mineiros, fazendeiros começaram a se apoderar de propriedades ao longo do rio Endeavour. Os garimpeiros precisavam de terra para escavar e os fazendeiros precisavam de terra e poços para o gado. Na nova ordem, não sobrava muito espaço para os guugu-‐yimithirr. Os fazendeiros se enfureciam por eles queimarem a grama

!"